コンクリート表面の気泡をなくすには?

水と空気を「分離して除去」する特殊なシートのメカニズムと開発秘話にせまる!

ギジュツのよみもの

目次

家やビル、ダム、道路、ブロック塀など、今やあらゆる場所に使用されているコンクリート。まさに「現代社会の骨格」として、私たちの生活を日々支えてくれています。建築学部や工学部などでは、コンクリートについて学ぶ機会も多いでしょう。

ところであなたは、「表面がブツブツしたコンクリート」を見たことはありますか?実はこのブツブツは、コンクリートの表面に存在する「気泡」が原因です。気泡があると建造物が劣化しやすくなりますし、見た目もよくありません。そのため、海の近くなどの劣化しやすい場所や、美観が必要な建造物などでは、表面気泡のないきれいなコンクリートが求められています。

それでは、どうすればコンクリート内部の気泡をうまく抜くことができるのでしょうか?実は、大小さまざまな気泡を抜くにはコンクリート内で混ざっている水と空気をうまく「分離」する必要があります。そこには、水と空気の流れを素材の力で制御する緻密な技術が使われているのです。

本記事では、コンクリートに気泡が発生するメカニズムや、コンクリートの表面気泡を抑制するシートである「ウィルティア® シート」の開発ストーリーを紹介します。

「気泡をできるだけなくす」のがコンクリート業界のトレンド

そもそもコンクリートとは一体何なのでしょうか。また、コンクリートにはなぜ気泡が入ってしまうのでしょうか。この章では、コンクリートの基本を解説した上で、表面気泡が発生する原因、表面気泡の抑制に関する最近の動向をご紹介します。

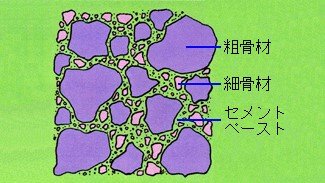

コンクリートは、セメント(石灰石や粘土などを混ぜて高温で焼成し、石膏を加えて細かく粉砕したもの)、骨材(砂利や砕石など)、水、混和材(コンクリートの品質・強度を向上させるための素材)を混ぜて固めたものです。*1

セメントは水と混ざると水和反応を起こします。ここで生成した水和物が骨材同士をつなぐ「のり」として働くことで、コンクリートが固まり強度が出るのです。

出所)一般社団法人セメント協会「コンクリートとは」

https://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/je1.html

コンクリートに気泡が入る原因は?

一般の工事用コンクリートを製造して、建築現場で固めるまでの工程は以下の通りです。

①原料の混合による生コンクリートの製造

生コンクリート工場でセメント、骨材、水、混和剤を混合し、生コンクリート(固まっていない状態のコンクリート)を製造します。*2

②生コンクリートの運搬

生コンクリートをミキサー車に流し込み、建築現場まで運搬します。*3

③打設(だせつ)

生コンクリートを型枠(コンクリートの形を決める枠)の中に流し込む「打込み」と、打込み時に巻き込んだ気泡などを除去する「締固め」、締固めした生コンクリートの表面をコテなどでならす「仕上げ」からなります。締固め作業では、生コンクリートを型枠のすみずみまで高密度に充填するため、バイブレーターで振動を与えるのが一般的です。*4

④養生

生コンクリートが固まるまでの間に急激な乾燥や温度変化などに曝されないよう、養生マットなどでコンクリート表面を一定期間保護します。適切な養生によって、固まった後の強度や耐久性、水密性などが確保されます。

コンクリートに気泡が混入する原因は複数あります。例えば、原料の混合や型枠への流し込みといった工程でも気泡が入りますし、混和剤の作用でも気泡が発生します。また、締固め後の静置中にコンクリート内部の水分が上昇し、型枠部分に残って気泡となる場合もあります。つまり、コンクリートの原料や製造工程を考えると、表面気泡が発生するのは当たり前なのです。*5

しかし、この表面気泡が厄介な問題を引き起こします。

コンクリート表面の気泡によって、鉄骨が腐食することも!

一般的な建築物には、コンクリートと鉄筋を複合化した「鉄筋コンクリート」がよく使用されます。コンクリートの内部は水和反応で発生した水酸化カルシウム(Ca(OH)2)によって強いアルカリ性を示すため、鉄筋表面には不動態皮膜が生成します。この膜が、鉄筋を酸素による錆から守っているのです。

では、コンクリートに表面気泡が存在するとどうなるのでしょうか?気泡部分からCO2が侵入してコンクリート内部が中性に近づいたり(中性化)、塩分が侵入して一定量以上蓄積したり(塩害)することで、鉄筋表面の不動態皮膜が破壊されてしまいます。その結果、腐食による膨張圧でコンクリートが剝げ落ちることもあるのです。これは、建築物の耐久性に影響を及ぼす大きな問題です。*6, *7, *8

自然災害の多い日本において、コンクリートの表面気泡をなくしてコンクリート構造物の耐久性を向上させることは重要だと言えます。実際、2023年7月28日に決定された国土強靱化年次計画2023では「防災インフラの整備・管理」が掲げられており、河川管理施設の老朽化対策や海岸堤防の整備などが重要だとされています。*9 これを受けて土木学会でも、表面気泡をなくす技術に関して議論が進められているところです。*10

コンクリート中の気泡を減らすにはどうすればよい?

水と空気を同時に抜く驚くべき技術とは

コンクリートを製造する上で、気泡の混入を完全に避けることはできません。そこで、コンクリートを固める前のどこかの工程で、気泡をできる限り抜くことが重要となります。そのひとつが、打設工程で型枠に「特殊なシート」を貼る方法です。

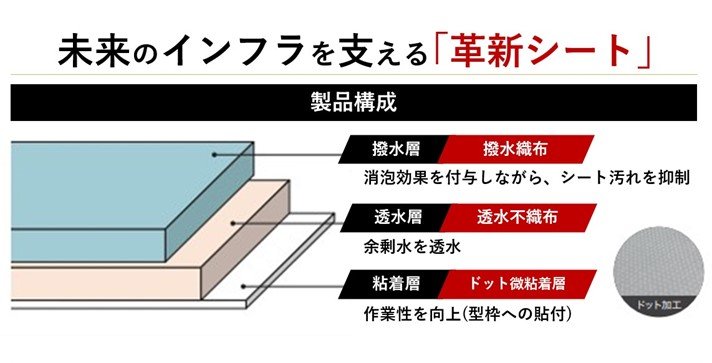

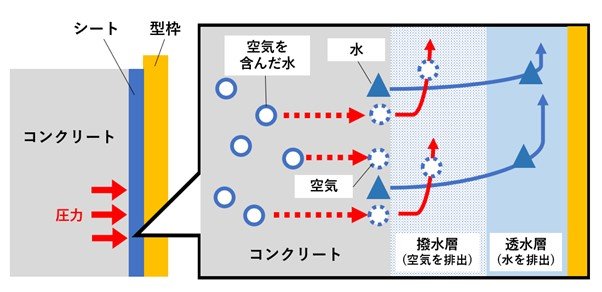

この「特殊なシート」は、以下のように水をはじく「撥水層」と水を通す「透水層」、そして型枠と接着する「粘着層」から構成されています。このシートを型枠に貼ってから生コンクリートを流し込むことで、撥水層と生コンクリートが接した状態となります。

実は、コンクリート中の気泡は単独では抜けず、水と一緒に抜く必要があります。上記シート中の「撥水層」と「透水層」が協力して空気と水の流れをつくることで、気泡と水を同時に抜けるよう制御しているのです。

各層の役割を詳しく説明しましょう。

●撥水層(空気を排出する役割)

主に空気を排出する役割を担っています。

コンクリート中に巻き込まれた空気や空気を含んだ水が撥水層に接触すると、水と空気が分離し、大部分の空気は撥水層を通って排出されます。

コンクリート表面の気泡が排出されることによって表面は緻密化し、より平滑となります。

●透水層(水を排出する役割)

主に水を排出する役割を担っています。

打設されたコンクリート自身の重量によって型枠側に押し出された水は、撥水層を通過して透水層から排出されます。

「本当に失敗だらけでした。」コンクリートの気泡除去に挑む、バンドー化学の物語

実は先ほど紹介した技術は、バンドー化学の「ウィルティア® シート」と呼ばれる製品に使用されているものです。バンドー化学は、一体どのようにしてこの技術を開発したのでしょうか。ここからは、失敗を乗り越えて成功を掴んだバンドー化学の製品開発ストーリーをご紹介します。

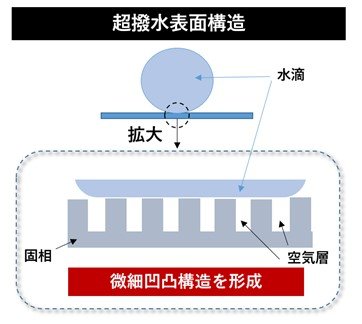

はじまりは「分散技術」

ウィルティア® シートのはじまりは、バンドー化学が元々持っていた「超撥水」技術です。これは、蓮の葉に見られるロータス効果を応用した技術で、基材上にナノ粒子を分散させてナノ~マイクロレベルの微細な凹凸をつくり、撥水性を持たせるというものでした。

2018年、バンドー化学ではこの超撥水技術を生かした製品開発をすることになりました。その旗振りをしていたのが、技術者の大西さんです。

「私の部署では『新しいことをしなさい』をモットーに活動しており、これまで挑戦したことのない事業分野に超撥水技術を活用できないか検討していました。海洋用途や耐雪防止用途などいろいろと候補が出ましたが、その中で有望だったのが『コンクリートの気泡抜け用途』だったんです。」(大西)

大西さんたちは、本技術で製造した超撥水シートを水に浮かべて下から気泡を当てると、水とシートの界面に空気が層状に集まることを確認していました。そこで、「コンクリートに含まれる水分中の空気も、同じ原理で界面に集めた後に抜けばいいのでは?」と予測。当時、建設業界で超撥水技術が活用された事例もあったことからうまくいく可能性は高いと思い、コンクリートの気泡抜け用途に絞って試すことが決まりました。

開発は難航。さまざまな素材・条件で検討を重ねる暗中模索の日々

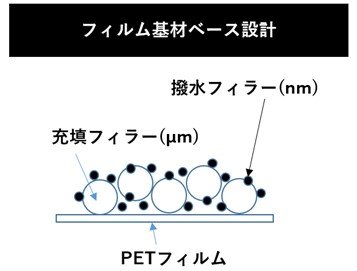

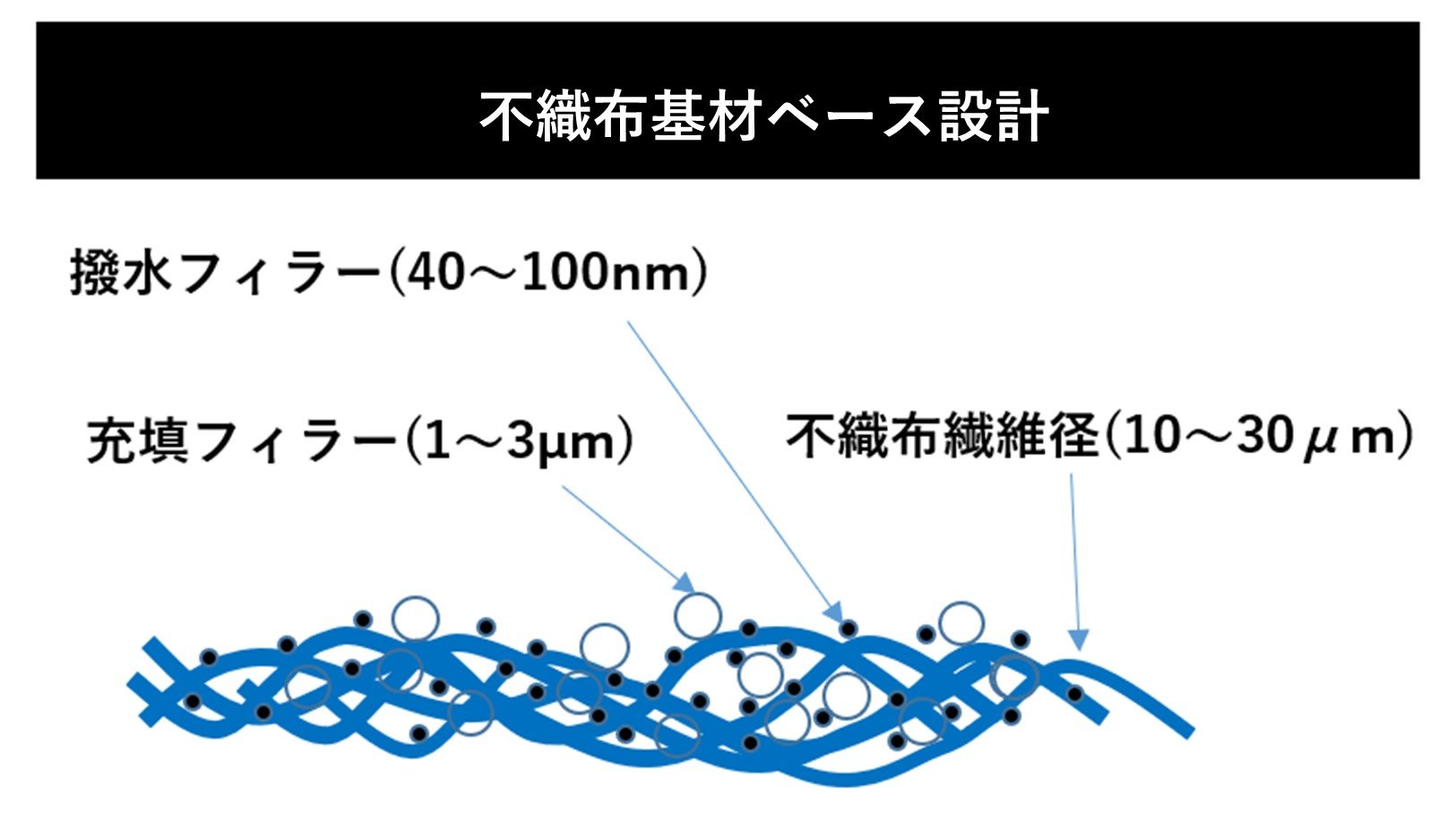

撥水シートをつくるに当たり、ナノ粒子の分散による凹凸を活用することは決まっていました。問題は、「何の上に」ナノ凹凸をつくればコンクリートの流し込みに耐えられるのか、という点でした。

最初にトライしたのは、フィルム基材です。フィルム基材上にシリカ微粒子を分散させて撥水層をつくり、これに型枠貼り付け用の粘着層を追加して以下のような2層構造としました。しかしこれが大失敗してしまいます。

「コンクリートを流し込んで固めた後に型枠を剝がしてみたら、超撥水の凹凸をつくっていたシリカ微粒子が剝がれて全てコンクリート側に持って行かれてしまい、コンクリートが真っ白になってしまったんです。これではとても使い物になりません。あまりの結果に、愕然としてしまいました。」(大西)

どうやらフィルム基材を使ってもうまくいかなさそうだと思った大西さんは、仕方なく見切りをつけることに。次に試したのが、『織らない布』である不織布上にナノ凹凸を形成する方法でした。

不織布は繊維を組み合わせたものなので、その表面はデコボコしています。つまり、凹凸のある不織布の上にさらにナノ粒子による凹凸を形成することで、より高い撥水効果が得られる可能性がありました。また、不織布は内部にすき間がたくさん存在するため、ナノ粒子を生地の内部まで分散させることができます。これにより、ナノ粒子が剝がれにくくなるのではと大西さんは予想していました。

長期間の検討を続けてようやく完成した、超撥水処理不織布と粘着層の2層構造シート。「これで失敗する訳がない!」と自信満々だった大西さんたちですが、何とこのシートも失敗に終わってしまいます。コンクリートを型枠内に流し込んだ際に、不織布の目の間にコンクリートが流れ込み、不織布がコンクリート側に貼り付いてしまったのです。

「この失敗結果を生コンクリート業者の方に話したところ、『不織布じゃコンクリートに使うには強度が足りない。当然の結果だよ!』と一蹴されました。僕らはこの時点でもまだ、コンクリートについて何も分かっていなかったのです。目の前が真っ暗になりました。」(大西)

分散技術から塗工技術に切り替えて、無事製品化に成功!

とにかく、コンクリートに当たる面(撥水層)の強度をより高くしないといけないことに気付いた大西さんたち。そこで、非常に強い構造を持つ織布を撥水層の基材とすることで、中にコンクリートが流れ込まないようにしました。

また、上記2層構造のシートは、撥水層と粘着層を直接貼り合わせた構造であったため、気泡は効率的に抜けるものの、水は抜けにくくなる問題がありました。そこで、撥水層と粘着層の間に透水層を独立配置した3層構造とすることで、気泡を抜く機能と水を抜く機能とを分離し、水抜けが良くなるよう工夫しました。

ここで透水層には、空隙が多いため水を通しやすく、かつ粘着層との密着性に優れる不織布を用いることにしました。

しかし最後に、本シートの根幹に関わる重大な検討事項が残っていました。超撥水技術の実現方法に関する問題です。

「織布の場合は生地の内部ではなく表面にナノ粒子を分散させて固定化することになるので、フィルム基材のときと同様にナノ粒子が剝がれてしまう可能性がありました。どうすれば、織布の上に強固な撥水構造を形成できるのか。悩みに悩みましたね。」(大西)

最終的に大西さんたちは、ナノ粒子を使う方法を断念。代わりに採用したのが、織布に撥水剤を塗工して撥水性を発現させる方法でした。

「当社には分散技術に加えて塗工技術のノウハウもあったので、今度はこちらを活用する発想に切り替えました。撥水剤と織布の密着性を上げるための特殊な薬剤を入れて、簡単には撥水剤が剥がれ落ちないような工夫を施しました。これで、撥水層がコンクリートで削られる可能性も少なくなるはずです。」(大西)

こうして作成した3層構造のシートをテストしたところ、ようやく気泡が抜けたきれいなコンクリートを得ることに成功。バンドー化学の研究者が諦めずに検討を続けた結果、無事シートの製品化に成功したのです。

技術者の興味と努力により、化学の応用先はますます広がっている

今回紹介した「透水層と撥水層を組み合わせてコンクリートの気泡を抜く」技術は、化学の原理を駆使したものだと言えます。コンクリートをはじめとする土木建築の分野にも、化学は深く根付いているのです。

世の中の技術者が多方面に興味を持ち、粘り強く努力を重ねたことで、化学の応用先はさまざまな分野に広がっています。みなさんも今後コンクリートを見た際には、今回紹介した技術と、その裏にひそむ技術者たちの戦いに思いをはせてみてはいかがでしょうか。

【参考文献】

*1

出所)一般社団法人セメント協会「コンクリートとは」

https://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/je1.html

*2

出所)ZENNAMA 生コンパーク「生コン工場のしくみ」

https://www.zennama.or.jp/park/kojo/k1_shikumi.html

*3

出所)鹿島建設株式会社 カジマキッズアカデミー「コンクリートは時間との勝負!!」

https://www.zennama.or.jp/park/kojo/k1_shikumi.html

*4

出所)DOBOKU 技士会 東京「コンクリート施工のポイント② コンクリート施工の基本~打込み・締固めのポイント」

https://www.to-gisi.com/magazine/52/doc03.pdf

*5

出所)JCWマンスリーレポート「コンクリートのはなし⑧ 斜面のあばたを減らす工夫」

https://www.ejcm.or.jp/jcm/monthly/0703/pdf/0703-03.pdf

*6

出所)一般社団法人コンクリートメンテナンス協会「中性化とは」

https://www.j-cma.jp/?cn=102637

*7

出所)一般社団法人コンクリートメンテナンス協会「塩害とは」

https://www.j-cma.jp/?cn=102632

*8

出所)宮川ら, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 66, No. 8, pp. 545-552, Aug. 2017「アルカリ環境下における鉄系腐食生成物の生成プロセスおよびコンクリート中における鉄筋の腐食環境」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/66/8/66_545/_pdf

*9

出所)国土強靱化推進本部「国土強靱化年次計画2023」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kakuteihonbun_r057028.pdf

*10

出所)土木学会「コンクリートの表面気泡の発生機構に関する実験的研究」

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2009/64-05/64-05-0451.pdf

執筆・取材

B-angle編集部 B-angle Editorial Desk

B-angle編集部です。ギジュツに関わるテーマをできるだけ分かりやすくお伝えできるよう日々精進しています。