固縛ベルト用張力測定装置の開発

-張力計による見える化で個人差やバラつきに伴う輸送トラブルを防ぐ-

ギジュツのよみもの

目次

伝動ベルトの張力測定の技術と張力測定器について

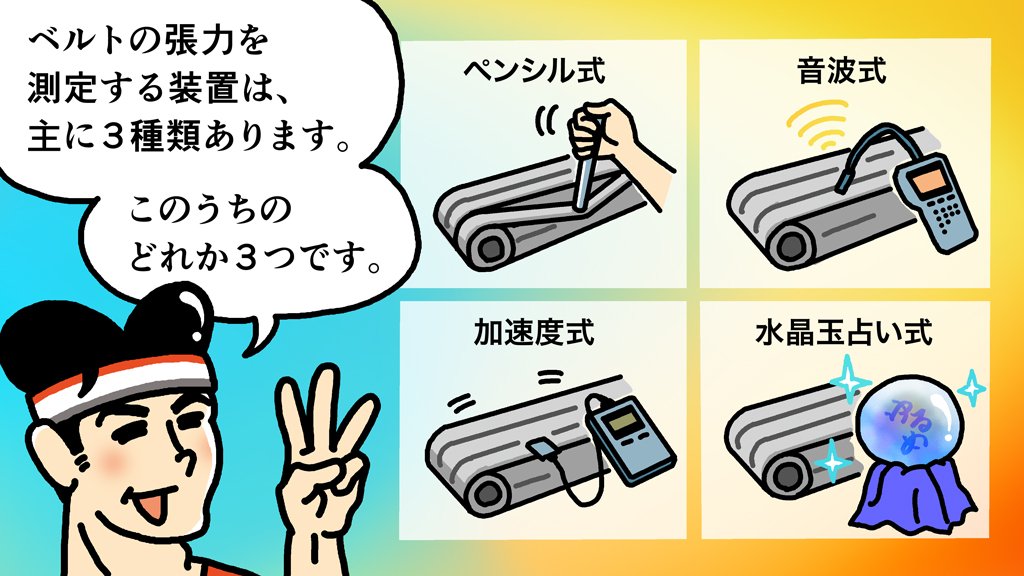

張力(テンション)とは物質の内部に生じる「引っ張り合う力」のことです。張力測定器とは物質の張力を測定する装置で、測定したい張力の素材や形状によって様々な装置があります。

伝動ベルトの張力を測定するには主に3つの方式があります。ここでは実際の測定器を事例に挙げ、その原理を説明します。

ペンシル式

直接ベルトに張力計を押し当て荷重をかけ、その際のベルトのたわみ量を目視で読み取る計測方法です。この方法を用いて張力を測定する機器は、ペンのような見た目であることから、「ペンシル型張力計」や「ペンシル式張力計」と呼ばれています。

音波式

ベルトを弾いて発生させた音波(固有周波数)をマイクで計測する方法です。誰でも簡単かつ正確にベルト張力を測定できます。

加速度式

ベルトを弾いて発生させた振動の加速度を測定する方法です。物理的な振動を測定するため、音波式で測定しにくい騒音環境下や小さい振動、低周波で音波が拾えないレイアウトやベルト種類でも高精度な測定が可能です。

このように、世の中には3つの方式の伝動ベルト張力測定器が存在し、測定環境や測定精度に適したものが選ばれています。

今回の記事では加速度式の「固縛ベルト用張力測定装置(LASHINGBITEⓇ)の開発」に携わり研究論文を執筆した濵﨑さんに話を聞きました。

張力の標準化で裁判の争点となる「荷物の固縛作業状態」を証明する

-張力測定には様々な方法がありますが、なぜ「固縛用張力測定装置(LASHINGBITEⓇ)の開発」が求められたのでしょうか?

濵﨑さん

LASHINGBITE®の開発は、大手輸送メーカーさんからのお声がけがきっかけでスタートしました。近年の物流業界では、トラック輸送や鉄道輸送、海上コンテナ輸送等、輸送環境の多様化に伴い、輸送中の振動や衝撃による荷崩れ、物損事故が問題となっています。

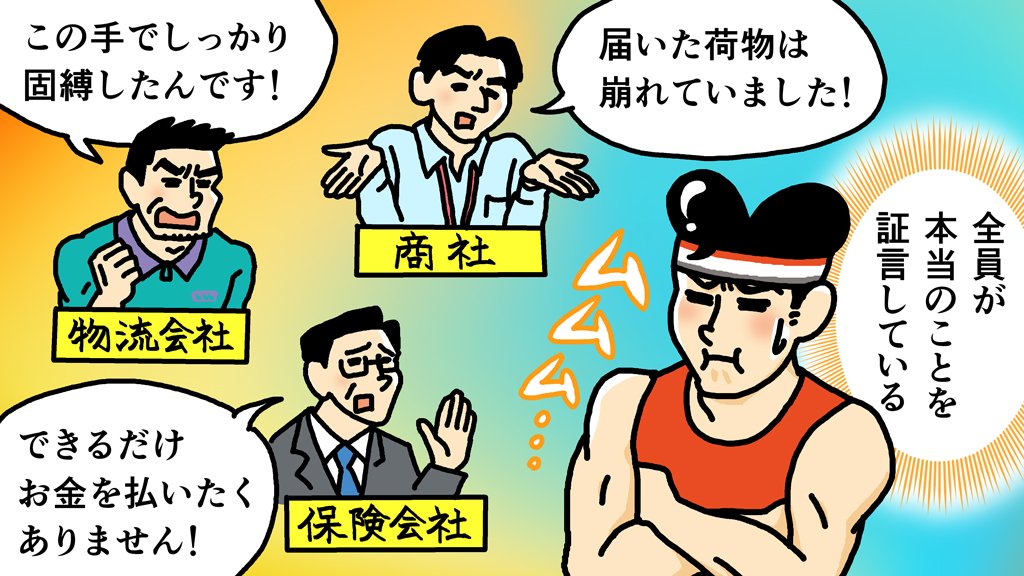

荷主が損害保険会社と契約している場合、輸送事故発生時には損害保険会社が損害賠償金を荷主に支払いますが、損害賠償が高額になりがちで、損害保険会社が固縛作業を実施した物流会社を訴えるなど、裁判で争うケースにまで発展することもあるそうです。

輸送時の荷崩れ、物損事故の原因は様々ですが、その一つとして物流会社に問われるのが荷物の固縛を正常に行っていたかという点です。しかし、当時は荷物の固縛作業時における締め付け力の確認は全て人の感覚で行われていました。

-荷物の固縛作業を、作業者の感覚に頼るなど、明確な基準や記録が残らないことから固縛作業状態を証明できない状況だったわけですね。

濵﨑さん

物流業界において、固縛作業の標準化や記録ができていないことで、荷崩れによる問題発生や、荷崩れによる損害賠償責任を問われた際、荷物の固定作業をしっかりやっていたのか、作業者によるばらつきがなかったかなどを追求されることもあります。

結果として高額な支払いを余儀なくされるケースなどもあることから、固縛ベルトの張力を見える化するというニーズが出てきました。

そこで、当社の伝動ベルト用張力計(製品名:テンションマスター®)の技術を基に、固縛ベルト専用の張力測定装置が作れないかとの打診を頂いたことから、この開発がスタートしました。

3点荷重測定方式で数百種類に及ぶ固縛用ベルトの張力を測定可能に

-ペンシル式や音波式ではなく、加速度式のテンションマスター®を基に開発した理由をお聞かせください。

濵﨑さん

張力の測定方法は色々ありますが、物流業界の現場での使用などを考慮すると、冒頭の2種の張力測定器は使えないことが分かりました。

<ペンシル式の弱み>

・ベルトのたわみ量を目視で読み取るため、アバウトな測定となりがち

・デジタルによるアウトプットではないため、数値管理がしにくい

<音波式の弱み>

・音波で測定する為、騒音がある港湾での固縛作業には適さない

・小さい振動・振動が低周波領域等の場合、測定できないベルトがある

濵﨑さん

もちろん伝動ベルト用張力計をそのまま使えたら一番良かったのですが、固縛用ベルトはマイナーなものを含めると、数百種類あると言われています。これまでの伝動ベルト用張力計での測定方法では、多種多様なベルトや仕様に対応するのは無理だとの結論にも至りました。

ただ、「諦めます」ではなく「違う方法で考えてみます」と方向転換したことが大きかったです。

LASHINGBITEⓇは、ベルトを3点で挟んでベルトが真っすぐになろうとする力を、真ん中の支点で荷重を測定する機構を採用しました。詳細は研究論文にまとめていますが、ベルト厚み変化に対応する3点荷重測定方式が開発の鍵となりました。

「固縛用張力測定装置(LASHINGBITE®)の開発」のテクニカルレポートはこちら

https://www.bandogrp.com/development/pdf/technicalreport_21.pdf

LASHINGBITEⓇは伝動ベルト等の張力測定方法とは異なり、固縛ベルトの張力測定に最適化した構造で、複数メーカーおよび複数種のベルトを測定対象にしています。また、デジタル対応ですから現場から声があがっていた「測定データ管理」もスムーズに行えます。

スポーツ界などにも応用可能な「張力の見える化」で業界の発展に

-固縛ベルト用張力測定装置(LASHINGBITEⓇ)による「張力の見える化」は、物流業界に携わる人々の精神的負担を軽減し、輸送の信頼性向上につながりそうですね。他業界での可能性はいかがでしょうか?

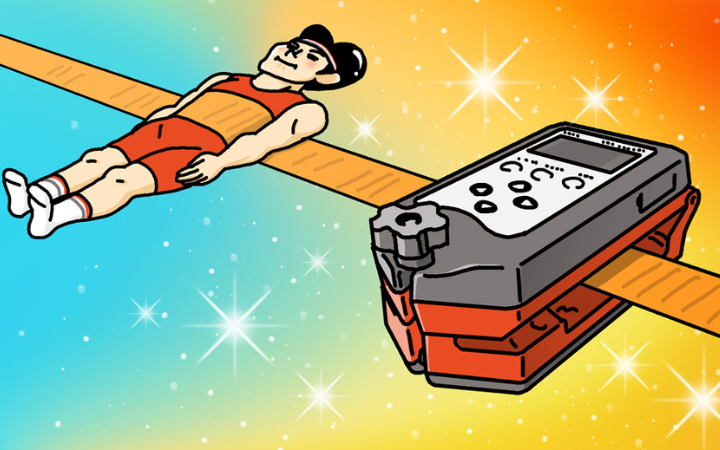

開発当時からスポーツ分野でも「張力の見える化」を活かせるのでは、と思いました。例えば細いベルト状のライン上でバランス感覚を楽しむ「スラックライン」などに適用できそうです

「スラックライン」とは、樹木の間に好きな長さ、高さ、緩さでベルトを設置することで様々な楽しみ方ができる点が魅力のアウトドアレジャーでもありますが、競技としては張力を一定にすることで競技難度をより統一化できます。

競技者の方からも「常に一定の基準で競技を行いたい」との声も聞かれます。このLASHINGBITEⓇは1.5Kgとそれほど重くなく、持ち運びが便利です。スパン長さが一定ではないという意味でも、固縛用ベルトと類似しており、今後利用の可能性のひろがりがあると見ています。

個人差や条件によるバラつきが生じやすい「張力」。これを見える化することで伝動ベルトであれば省エネにつながることもあれば、物流分野の荷物の固縛によるトラブルを防止することもできます。そして、スポーツ分野をはじめ、平準化・標準化が求められるシーンにおいて、「張力の見える化」は業界の発展にもつながるのではないかと期待しています。

執筆・取材

B-angle編集部 B-angle Editorial Desk

B-angle編集部です。ギジュツに関わるテーマをできるだけ分かりやすくお伝えできるよう日々精進しています。