「大学発ベンチャー」はもう珍しくない! 最近の動向とその社会的意義を探ってみよう

興味深い事例から、大学発ベンチャーのポテンシャルと意義を探る

ナレッジ

目次

2003年、日本の大学生が開発した超小型衛星の打ち上げが成功したことをきっかけに、世界中で超小型衛星の開発競争が始まりました。

「社会に直接貢献できるような衛星を作りたい」その学生の胸に、そんな思いが湧きあがってきました。

そして、2008年、創業。後に民間宇宙ビジネスのパイオニア企業となる大学発のベンチャー企業が誕生した瞬間です。

手がけるのは、世界で今起きていることをタイムリーに知るための、小型衛星群による地球観測インフラ。その画像やデータが、地球の抱えるさまざまな課題を解決に導きます。

同社が世界の最前線で戦えているのは研究の蓄積があってこそ。そのアドバンテージは計りしれません。

自分の取り組んでいる研究を社会課題の解決に役立てるために事業を立ち上げる―大学の研究成果を活用して新市場の創出を目指す大学発ベンチャーは、「イノベーションの担い手」として期待されています。企業数は増加しており、しかも直近5年の存続率は99%。大学院生や学部生、高等専門学校生がCEOを務める企業も珍しくありません。

興味深い事例から、大学発ベンチャーのポテンシャルと意義を探ります。

宇宙を普通の場所に

冒頭の「大学生」は、中村友哉氏。世界初の民間商用超小型衛星の開発・運用を手がけるベンチャー企業の代表です。

大学時代の発明からこれまでの軌跡をたどってみましょう。

大学生が衛星を作る!

「学生に人工衛星をつくることができるのか!」

人工衛星は国家単位のプロジェクトでつくるものだと思っていた中村氏は、大学で超小型人工衛星を開発する研究室に出会い、大きな衝撃を受けます。*1

宇宙に興味を抱いたのは、そのときから。

「自分もぜひ人工衛星づくりに挑戦してみたい」

そんな意欲が湧いてきました。

そして、2003年、大学院修士課程の1年目に、一辺10cm・重さ1kgの超小型衛星(キューブサット)を打ち上げます。

この打ち上げが成功したことがきっかけとなり、世界中で超小型衛星の開発競争が始まりました。*2

その後も研究を続け、株式会社アクセルスペースを創業したのは2008年のこと。

研究室の教授から、

「今、大学発のベンチャーを作る準備をしているけど、一緒にやらないか」

と声をかけてもらい、二つ返事でOKしました。*1

超小型衛星は従来の100分の1という低コストで開発でき、性能も高かったため、民間企業として独自の宇宙利用が可能だという目算があったのです。*3

地球観測によるソリューション

ビジョンに掲げるのは「Space within Your Reach〜宇宙を普通の場所に〜」。*4, *5

長い間、宇宙は手の届かない遠い場所と捉えられていました。今でも宇宙は多くの人にとってロマンであり、夢や憧れの対象かもしれません。宇宙は自分たちとは無縁の遠い場所だという認識です。

2008年の創業当時は、「マイ衛星」を利用する形での宇宙ビジネスはなかなか理解されない時代でした。だからこそ、宇宙技術を当たり前に活用し、なくてはならない社会インフラとして浸透させること、身近な存在として宇宙を活用できる社会を目指しているのです。

展開する事業は、自社小型衛星群による地球観測データを提供する「AxelGlobe」と、小型衛星の設計製造・運用などのワンストップサービスを提供する「AxelLiner」の2つ。*1

AxleGlobeでは、100kg級の小型衛星で撮影した光学衛星画像を提供しています。2022年時点で5機が軌道上でフル稼動しており、2〜3日という頻度で地表を撮影。地上にいるだけでは得られない様々なファクトをほぼリアルタイムで確認することを可能にしました。*4

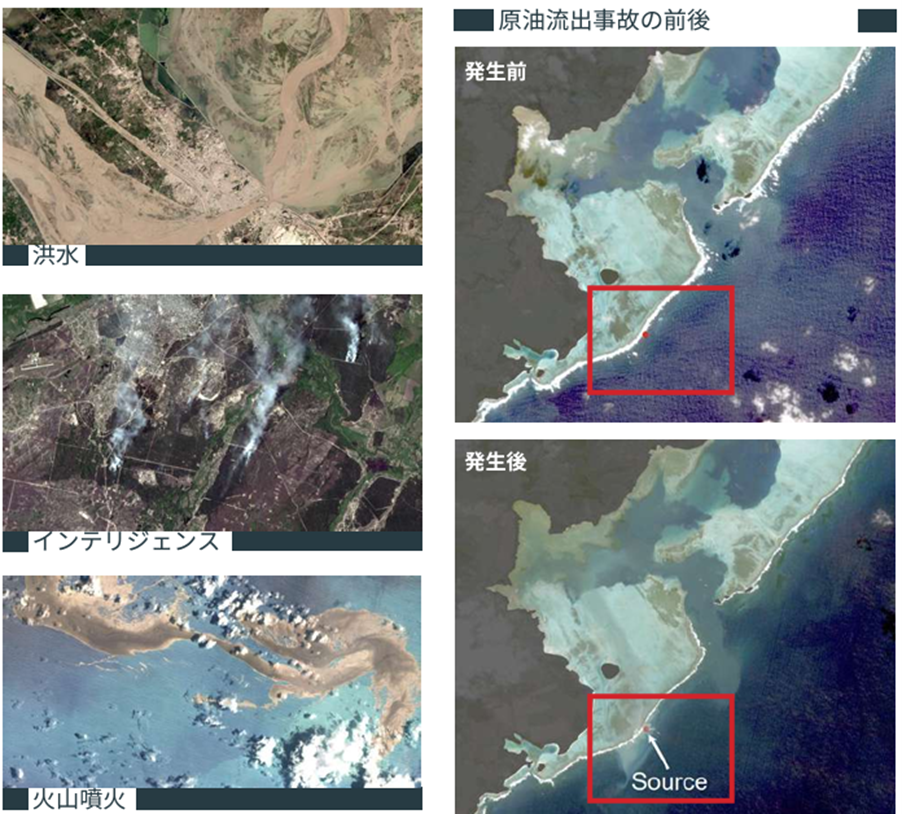

AxelGlobeで得られる情報は、農作物の収穫量予測、違法伐採や山火事の早期発見、災害時の被害状況、海事、防衛など、さまざまな領域で役立っています。

特に災害監視や災害対応など、一刻を争う重要な意思決定に役立つのが、AxelGlobe Emergency Capture。ほぼリアルタイムで配信されています(図1)。

https://www.axelspace.com/assets/pdf/solution/ag_catalog_ja.pdf

同社はこれまでに、ウェザーニューズ社の北極海航路支援衛星やJAXA(宇宙航空研究開発機構)の技術実証衛星など、合計9機の小型衛星の開発・打ち上げ・運用を行ってきましたが、今後はさらに10機体制にし、撮影頻度も毎日にするなど、より多くの顧客ニーズに応えられるようになることを目指しています。*4, *1

https://www.axelspace.com/assets/pdf/solution/ag_catalog_ja.pdf

地球で起きていることを正しく把握することができれば、人々の暮らしとそれを支える地球環境を守ることに貢献できます。*4

同社が提供しているサービスは、日々の生活に欠かせない社会インフラともいえます。

一方、小型衛星の設計製造・運用などの一貫したサービスを提供するAxelLinerは、2024年3月中に実証衛星初号機「Pyxis」を打ち上げ、衛星の開発をさらに進めていく予定です。この事業は急速にニーズが増しており、小型衛星の製造から打ち上げ工程までのスピードアップが目下の目標です。*1

デファクトスタンダードに

この10年で小型衛星の技術は飛躍的に進歩しました。各国政府もまた、宇宙利用の拡大を積極的に支援しており、2040年には宇宙ビジネスの規模が100兆円を超えると予想されています。*4

アクセルスペースが手がける小型衛星群は、これからの時代に欠かせない社会インフラとして発展していくとみられています。

また、人工衛星の開発・製造と衛星データを活用した事業の両方に取り組んでいる会社は、世界的にも珍しいといいます。*1

こうした取り組みが評価され、中村氏は2022年、第22回JAPAN VENTURE AWARDS(JVA)経済産業大臣賞を受賞しました。*6

JVAは、「革新的かつ潜在成長力の高い事業や、社会的課題の解決に資する事業を行う、志の高いベンチャー企業の経営者を称える表彰制度」です。*7

その受賞者インタビューで、中村氏は、同社が宇宙ビジネスにおけるデファクトスタンダード(市場における企業間の競争によって、業界の標準として認められるようになったスタンダード)となるべく事業を推し進めていきたいと語っています。*1

大学発ベンチャーの今

中村氏が率いるアクセルスペースは、大学発ベンチャーのグッドプラクティスです。

では、現在、大学発ベンチャーをめぐる状況は、どうなっているのでしょうか。

経済産業省による調査結果をみていきましょう。

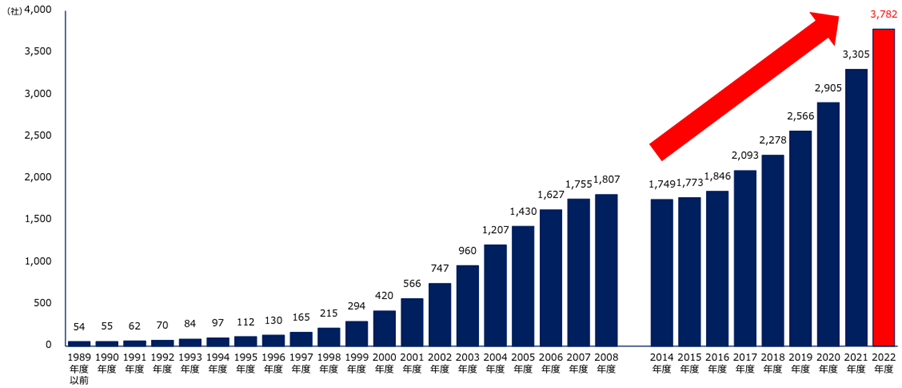

増加する企業数

大学発ベンチャー数は、2014年度以降増加しています。2022年度は前年調査から477社増加し3,782社で、過去最多でした(図3)。*8

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa4_vb_cyousakekka_houkokusyo.pdf

しかも、直近5年間の大学発ベンチャーの存続率は、米国が1.8%(5,260社中94社)なのに対して、日本は99.0%(1,212社中、1,224社)に上ります。

設立年をみると、回答企業のうち、設立3年以内の企業が146社(30.0%)、5年以内が236社(48.5%)で、比較的設立年数の浅い企業が多数を占めています。

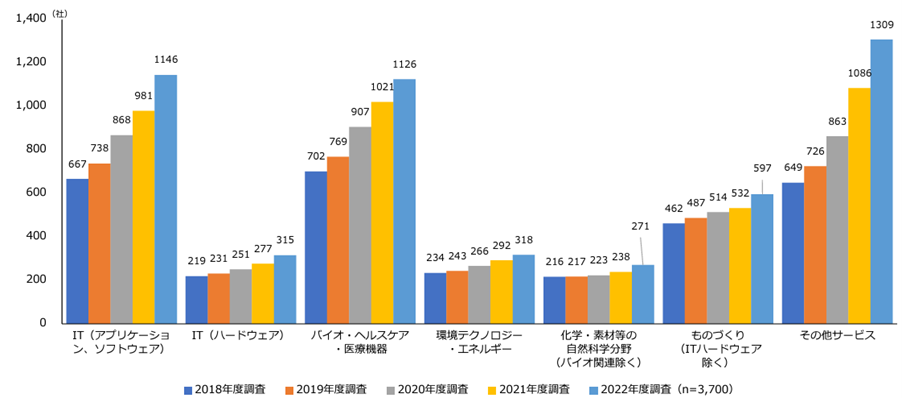

幅広い分野に存在

大学発ベンチャーは幅広い分野に存在しています。*7

「その他サービス」を除き、業種別に大学発ベンチャー数をみると、2022年度は「IT(アプリケーション、ソフトウェア)」が最多になりました(図4)。

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa4_vb_cyousakekka_houkokusyo.pdf

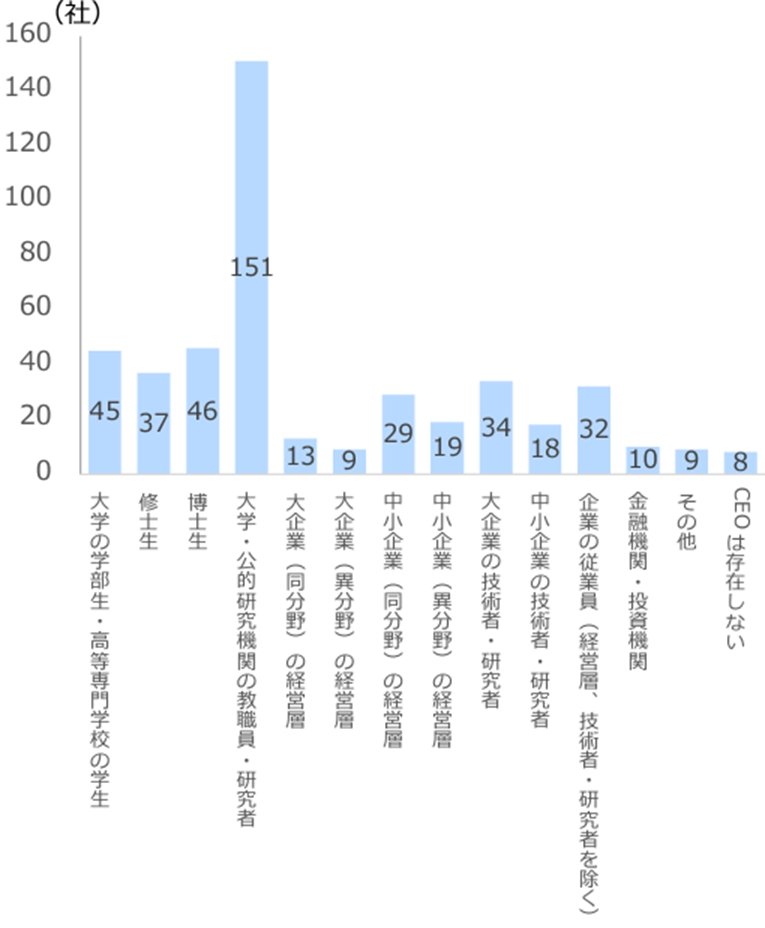

CEOには大学生・高専生も

では、CEO(最高経営責任者)にはどのような人が就いているのでしょうか。

下の図5は、回答した460社のCEOの最終経歴を表しています。*8

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa4_vb_cyousakekka_houkokusyo.pdf

「大学・公的研究機関の教職員・研究者」が32.8%でもっとも高い割合となっていますが、「大学の学部生・高等専門学校の学生」「修士生」「博士生」を合わせると128社、27.8%に上り、「学生社長」が4分の1以上を占めていることがわかります。

このことは、研究の質が高く、またビジネスに結びつくものであれば、学生にも創業のチャンスが十分にあることを示しているといってもいいでしょう。

研究を社会のために

どんな研究にも独自の価値があります。そして、それが社会貢献につながるために必要な期

間も形態も方法もそれぞれ異なります。

その中のひとつに、大学での研究成果を短いスパンで事業に結びつけ、社会に役立つ製品やサービスを提供することによって、社会のさまざまな課題を解決に導こうとするものがあります。それが大学発ベンチャーです。

大学と企業が協力し連携すれば、そこから革新的なイノベーションが生まれ、社会への貢献がさらに加速するでしょう。

上でみたアクセルスペースの躍進は、そのことを如実に物語っています。

大学ベンチャーの意義はそこにこそあるのではないでしょうか。

今取り組んでいる研究、これから取り組む研究にも、社会貢献の種が潜んでいるのではないか―そんな視点をもつことが、研究を推進する力となり、研究の質をより高めることにつながるかもしれません。

参考文献

*1

出所)JVA「第22回JVA受賞者インタビュー」

https://j-venture.smrj.go.jp/interview/jva22/post_01.html

*2

出所)アクセルスペース「History」

https://www.axelspace.com/ja/history/

*3

出所)経済産業省「経済産業ジャーナル METI 2015年10・11月号 Enevolutionでアジアの市場をリードする!」p.15

https://www.meti.go.jp/publication/data/newmeti_j/151011.pdf

*4

出所)アクセルスペース「AxelGlobe Product Catalog」(2022年12月)p.2, p.7, p.3

https://www.axelspace.com/assets/pdf/solution/ag_catalog_ja.pdf

*5

出所)アクセルスペース「Vision」

https://www.axelspace.com/ja/vision/

*6

出所)PRTIMES 株式会社アクセルスペース「アクセルスペース代表取締役CEO中村友哉、第22回JAPAN VENTURE AWARDSで経済産業大臣賞を受賞」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000066150.html

*7

出所)独立行政法人中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards「JVAとは」

https://j-venture.smrj.go.jp/outli

*8

出所)経済産業省 東京商工リサーチ「令和4年度産業技術調査事業大学発ベンチャーの実態等に関する調査」(2023年6月)p.9, p.13, p.33, p.14, p.54

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa4_vb_cyousakekka_houkokusyo.pdf

フリーライター

横内 美保子 Mihoko Yokouchi

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。