2023年に地球全体を揺らした定在波 衛星「SWOT」での直接観測に成功

~92秒周期の揺れの原因を地球観測衛星で特定~

ナレッジ

目次

2023年9月と10月に、地球全体が92秒周期で振動するという奇妙な現象が発生しました。

後の分析で、これはグリーンランド東部で発生した津波が、湾内で跳ね返りながら変化して発生した「定在波」による物ではないかと推定されましたが、実際に観測によって示されたものではありませんでした。

オックスフォード大学のThomas Monahan氏などの研究チームは、アメリカとフランスが共同開発した地球観測衛星「SWOT」の観測データを使用し、これまで観測が難しかった衛星軌道からの定在波の観測に成功しました。

今回の成果は、地球観測衛星が、人口が希薄な極地のみならず、世界中で起こっている激しい環境変化を見逃さずに捉えられる可能性を示しています。

地球全体を揺らした92秒周期の謎の揺れの正体は?

温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化は、世界各地で気候変動を引き起こしています。

その影響は様々ですが、特に極地のような気温の低い地域では、影響が大きいと考えられています。他の地域と比べても気温の上昇幅が大きく、氷河や永久凍土が融けるという劇的な現象が起きるため、その影響は注視されています。

しかし一方で、極地の環境変化は十分に理解されていないとも考えられています。

極地は容易に人を寄せ付けないため、有人観測はおろか、無人の観測機器を設置・維持することも困難です。

例えば、2023年にグリーンランドで発生した津波は、現在の観測体制の限界を表した一例とも言えます。

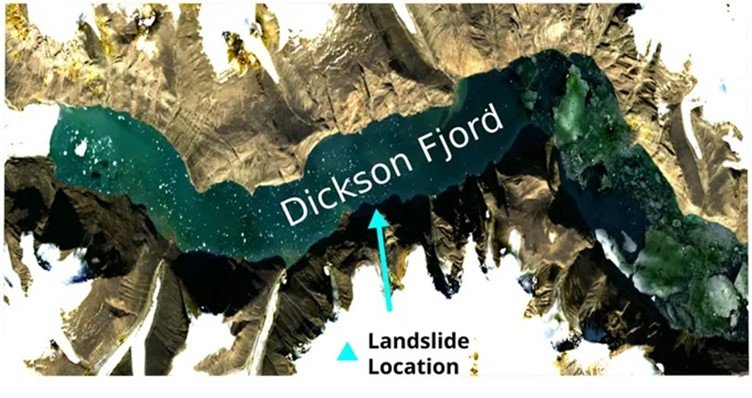

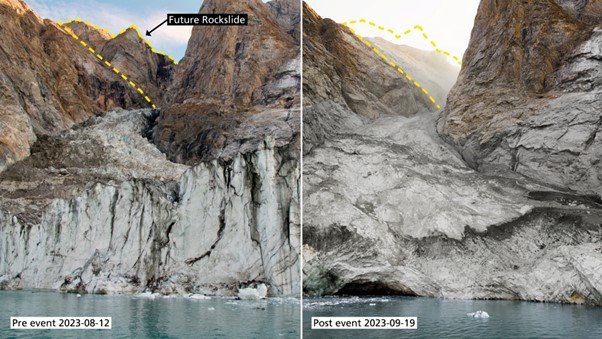

この津波はグリーンランド東部のディクソン・フィヨルド (Dickson fjord) で発生したものであり、名前のない氷河が崩壊し、氷と土砂が湾内に一気に入り込んだことで発生したと考えられています。

津波は2023年9月16日と10月11日にそれぞれ発生し、特に9月の津波は発生地点で遡上高 (津波が駆け上った高さ) 200mという、非常に巨大なものになったと推定されています。

しかし、この津波をきちんと観測した人は誰もいませんでした。

津波の発生場所は定住者のいる場所から遠く離れており、氷河崩壊が発生したのを最初に知らせたのは衛星の撮影データでした。また、ディクソン・フィヨルドで発生した津波が注目されたきっかけは別の理由によるものです。

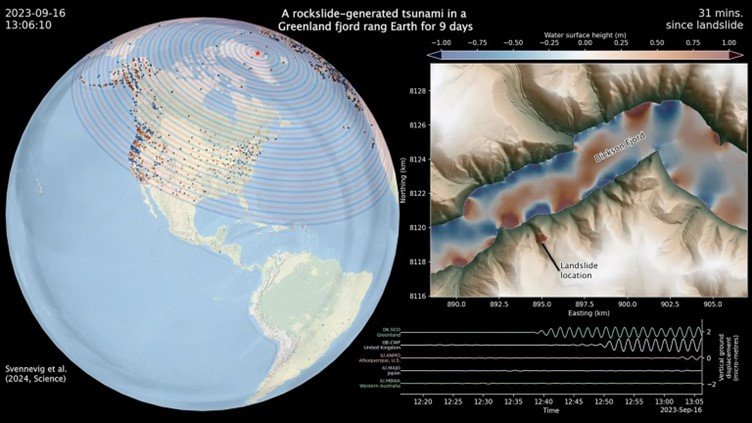

9月の津波の発生直後から、世界中の地震計が92秒周期 (10.88mHz) という非常に周期の長い揺れを9日間に渡って観測しました。

10月の津波でも、規模と持続時間が半分程度という規模の小ささであるものの、やはり同じような揺れを観測しました。

簡単に言えば、地球全体が揺れていたことになります。

発生時期が一致する津波が、この揺れの "容疑者" として浮かび上がったものの、犯人であると確定させるための "証拠" がないという点で地球物理学者の頭を悩ませました。

厳密に言えば、この揺れは津波というよりも、津波が湾内で跳ね返りながら変化した「定在波 (定常波 / セイシュ)」であると考えられてきました。

定在波とは、まるでその場から移動せずに振動し続けているかのように振る舞う波であり、中々消えないことを特徴としています。

定在波は平均幅が3km未満の狭い湾内で継続して揺れ続ける波として存在するため、中々消えることはありません。

この振動が地球全体を揺らしたというのは一定の説得力があります。

地球を揺らしたのが津波由来の定在波であるという主張は、2つの独立した研究によってそれぞれ示されました。

ただし、地球全体を揺らすような定在波が、1回の土砂崩れという "一押し" 以外に何の力も加えてないのに、何日も消えずに存在し続けるというのは、地球物理学の上では想定されていなかった現象です。

当然ながら、過去に観測事例もありませんでした。

また、ディクソン・フィヨルドの海底地形データには欠測があるため、定在波の発生のシミュレーションにも不完全な部分があります。実際、2つの研究では、定在波の高さなどに異なる推定値が算出されていました。

そして何より、9月の津波の発生から3日後にディクソン・フィヨルドに立ち寄ったデンマーク軍は、津波や定在波を直接観測していません。

これらの難点は、この説を唱える上で大きな障害となっていました。

衛星「SWOT」で定在波の直接観測に成功!

オックスフォード大学のThomas Monahan氏などの研究チームは、定在波を直接観測するために、地球観測衛星のデータを分析しました。

データを取得した「SWOT (Surface Water and Ocean Topography / 表層水および海洋地形)」衛星は、NASA (アメリカ航空宇宙局) とCNES (フランス国立宇宙研究センター) が共同で開発・運営し、2022年に打ち上げられています。

今回の研究にSWOTが選ばれたのは、搭載した機器の1つに「KaRIn (Ka-band Radar Interferometer / Kaバンドレーダー干渉計)」があることが挙げられます。

KaRInは10m離れた2つのアンテナから電波を照射し、三角測量の方法で海面の高さを細やかに測定することができます。測定データの誤差は、衛星の進行方向では最小で2.5mにまで抑えられます。

これまでの地球観測衛星は単一のアンテナから電波を飛ばすため、海面の高さを測定することができるのはアンテナの真下の線状の領域だけです。

しかしSWOTのKaRInは観測領域を幅50kmの帯状に広げることができるため、波や潮汐などによる局所的な海面の高さの違いを測定することが可能です。

とはいえ、衛星で定在波を観測するのは初めての試みです。

また、SWOTはディクソン・フィヨルド上空を何日かに1回しか通過しません。このため、SWOTの観測データから、ノイズを取り除いて定在波を検出できるかどうかは未知数でした。

Monahan氏らはまず、2つの津波発生時点の直後の観測データを取得し、分析に利用可能なものを選別しました。

その結果、9月16日の津波は発生の0.5日後、1.5日後、4.8日後のものが利用可能だった一方、10月11日の津波は発生の0.5日後のものしか利用可能ではありませんでした。

続いて利用可能なデータを分析したところ、一部のデータはノイズの影響が強く、単独では精度の高い分析ができないことが判明しました。

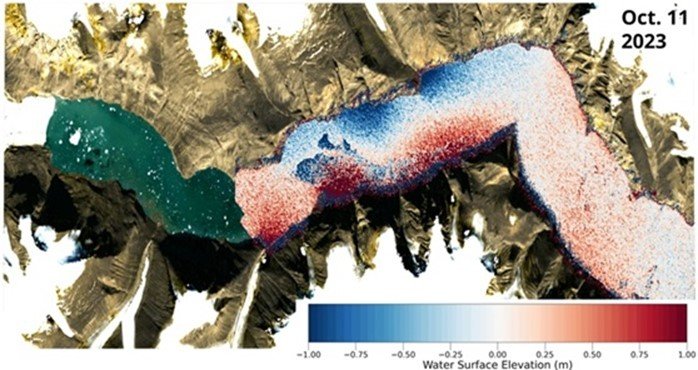

しかしながら、別々の日に取得されたデータ同士を比較することで、湾内の海面の高さが場所によって大きく異なり、海面の高さが高い部分と低い部分が時間によって逆転している証拠を発見しました。

これは湾内に発生した巨大な波、つまり定在波の存在を示唆します。

とはいえ、海面の高さを変える要素は定在波だけとは限りません。

Monahan氏らは他の原因を除外するため、追加のデータ取得とシミュレーションを実行しました。その結果、潮汐 (潮の満ち引き) やエクマン輸送 (風による海水の移動) では、観測データによる海面の高さを説明できないことが分かりました。

これらの分析結果に加え、地震波の解析による別方向からのアプローチも加えることで、Monahan氏らは、SWOTが観測したディクソン・フィヨルド内での海面の高さの変動は、湾内で発生した定在波であると結論付けました。

これは、これまでシミュレーションでしか見えていなかった幻の定在波を直接観測できたことを意味しています。

また、SWOTの観測データと地震波の解析による推定の両方から、SWOTが観測した時の定在波の高さ (高低差) は2mであると推定されました。

これは、津波が定在波に入れ替わった直後では7.9mという巨大な定在波であったことを示唆しています。

SWOTの成果は今後の展開の弾みに

Monahan氏らによる今回の研究結果は、SWOTの性能の高さを示すだけに留まりません。

これまで衛星軌道から観測することが困難であった、局所的な海面変動が捉えられることを実証したことにより、これまで見逃されてきた局所的な現象が捉えられることを示唆しています。

今回観測された定在波や、その他の現象で発生する海面変動は低緯度地域でも発生します。

低緯度地域は高緯度地域と比べれば比較的観測網が整備されているとはいえ、それでも観測網には穴があります。SWOTのような地球観測衛星が増えることは、これまで見逃されてきた、局所的ながらも劇的な現象を捉えることにもつながるでしょう。

そしてそれは、急速に進む気候変動で発生する現象を理解することにも繋がるはずです。

【参考文献】

●Thomas Monahan, et al. "Observations of the seiche that shook the world". Nature Communications, 2025; 16, 4777. DOI: 1038/s41467-025-59851-7

●"First direct observation of the trapped waves that shook the world". (Jun 4, 2025) University of Oxford.

サイエンスライター

彩恵りり Rele Scie

「科学ライター兼Vtuber」として、最新の自然科学系の研究成果やその他の話題の解説記事を様々な場所で寄稿しています。得意分野は天文学ですが、自然科学ならばほぼノンジャンルで活動中です。B-angleでは、世界中の研究成果や興味深い内容の最新科学ニュースを解説します。