人間性重視の学びが人々を幸福にする

~AI時代にSTEAMが目指す世界とは~

ナレッジ

目次

STEAMという概念は、 21世紀の教育と人材育成を握る鍵だといわれています。

それはSTEAMが学びのあり方を変え、本来の人間性を取り戻し、人間を幸福にすることを目的としているからです。

世界は情報社会から次のフェーズへ移行しようとしています。

こうした変革期にあって、私たちは何を目指せばいいのでしょうか。

さまざまな側面からSTEAMにアプローチし、その意義を探ります。

STEAMの「A」とは何か

STEAMのポイントは、4番目のアルファベット「A」です。

その意味を考える前に、まずは「A」抜きのSTEMから話を始めましょう。

STEMとは

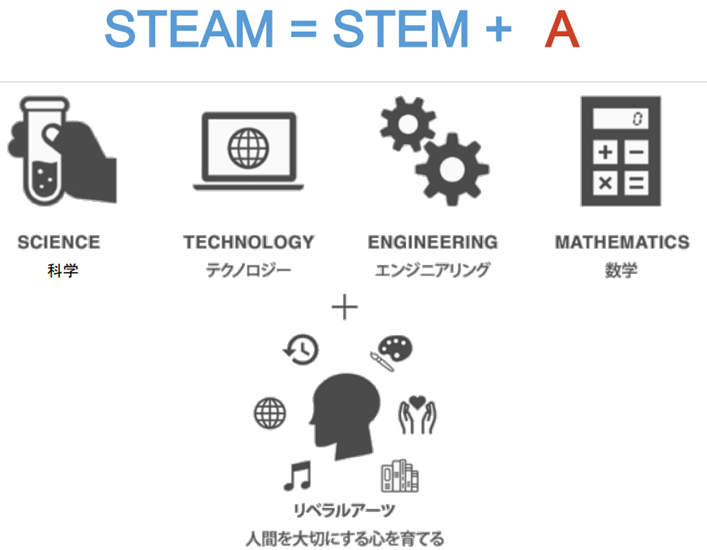

STEMはSTEAMの前身で、「科学(Science)」「技術(Technology)」「工学(Engineering)」「数学(Mathem atics)」の頭文字をとった造語です。*1:p.14

こうした理数系領域を融合することで生徒の学びを活性化させ、実社会に応用できる知識や技能の習得を促そうという教育のアプローチを「STEM教育」と呼びます。*1:p.7

STEM教育はアメリカで、国民の科学技術リテラシーの底上げを目指して生まれましたが、現在では世界各国で導入されています。*2:pp.47-48

STEM+「A」

STEMに新しい要素「A(アート)」を取り入れたのがSTEAMです(図1)。*1:p.14

出所)内閣府「STEAM:21世紀の教育と人材育成」(2020)p.14 https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/20201023/shiryou2.pdf

では、この「A(アート)」は何を指すのでしょうか。

実は「A」をめぐっては国際的に見ても定義がさまざまで、デザインや感性のように狭く捉えるものも、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理などを含めた広い範囲(リベラルアーツ)で定義するものもあります。*3:p.56

まず、芸術という意味でのアート、次にリベラルアーツに注目して、科学との関係性をみていきましょう。

アートと科学の関係性

これまで客観性や論理という特徴をもつ科学と、感覚的なアートは対極にあると考えられてきました。*2:pp.54-57

しかし最近、教育や人材育成の分野では、科学と芸術のつながりが注目を集めています。

分子生物物理学・生科学の研究者ベロニカ・サガラ氏らの研究グループは、STEM領域の研究では視覚を多用するため、研究者が問題解決やコミュニケーションを図る上で、絵画などのビジュアル・アート(視覚芸術)が大変重要な役割を果たすと指摘しています。

さらに、空間アートやグラフィック・アートのスキルは、対象物を3次元で捉える視点を与え、研究者の新しい発想につながるとも述べています。

ハーバード大学の心理学者エリザベス・スペルキ氏らによる研究では、高度な音楽教育を集中的に受けた子どもは、そうでない子どもに比べて、幾何学的な能力が高いことが報告されています。

マイアミ大学の心理学・神経科学者ジョン・ジョナイズ氏は、音楽や演劇のリハーサルで培うスキルが、記憶力や言語能力の向上をもたらすと述べています。

アートのトレーニングは学習者の自信を高めてコミュニケーション力を向上させ、より効果的なコラボレーションを可能にし、さらに学習意欲を高めるという調査報告もあります。

脳科学の領域でも、視覚系、言語系、運動系、音楽などの異なるアート領域が、脳内の異なるネットワークに関連しているという仮説が示されています。

STEAMのコンセプトは、教育分野でのこうした認識の高まりに大きな影響を受けているという側面があります。

リベラルアーツとSTEAM

現在社会はSTEAMの各分野が複雑に関連しています。*3:pp.56-57

文部科学省はSTEAM教育の推進を目指していますが、その目標は、そうした社会に生きる市民として必要となる資質・能力の育成であり、その側面から考えると、「A」をリベラルアーツと定義することが重要だとしています。

Apple's DNA

リベラルアーツといえば、2011年3月にiPad2を発表したときのスティーブ・ジョブズ氏のことばが有名です。*4

"It is in Apple's DNA that technology alone is not enough--it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the results that make our heart sing."

「テクノロジーだけでは不十分で、リベラルアーツや人文科学と融合したテクノロジーこそが、私たちの心を揺さぶる結果をもたらす。それがアップルのDNAなのです」(筆者・訳)

この「リベラルアーツ」にはどのような意味がこめられているのでしょうか。

生きるための力を身につける

リベラルアーツとは 古代ギリシアで生まれた概念で、もともとは人間を束縛から解放するための知識や、生きるための力を身につけるための手法を指します。 *5

この概念は、やがて古代ローマに受け継がれ、17世紀のイギリスを経てアメリカに継承されました。現在のアメリカのリベラルアーツ・カレッジでは少人数制による基礎的な教養と論理的思考力の習得に重点を置いています。

リベラルアーツ教育の目標は、基礎的な教養を身につけ、人としての根幹部分をつくることです。

社会で活躍するためには、実行力や判断力、論理性など多くの能力を身につけることが大切です。リベラルアーツ学群は、人文科学、社会科学、自然科学、学際・統合科学の各領域の科目で構成され、大学で学ぶべきほぼすべての学問領域を網羅しています。

これまでの教育は、ある程度狭い領域で、1つのことを中心に学ぶようなスタイルでしたが、リベラルアーツは、基礎力や教養を身につけながら個別の学問分野の壁を越え、多様な知識に触れることで自ら課題を見つけ出し、広い視野で物事を判断できる力を養うことを目指します。

広い分野の融合によるシナジー効果

STEAM教育には、こうしたリベラルアーツを取り入れることで、広い分野・領域の融合によるシナジー(相乗)効果を産み出し、それらの領域における学びをより活性化させようという志向を含んでいます。*2:p.58

筆者は大学で外国人留学生の日本語教育に携わっていますが、アメリカからの留学生に専攻を尋ねると、「微生物と日本文化」「ナノテクノロジーと東洋思想」「情報工学と日本語」といった答えが返ってくることもしばしばです。

アメリカでは複数他分野の学問領域を専攻できるダブルメジャーが珍しくないのです。

STEAMの本質とは

ただし、理数系分野とリベラルアーツの融合は、STEAMの特徴の1つに過ぎません。

では、STEAMの本質は、どこにあるのでしょうか。

STEAMに関する考え方はさまざまですが、本記事では、ヤング吉原麻里子氏と木島里江氏(以下、「両氏」)の考えをご紹介します。

両氏は、シリコンバレーの中心にあるスタンフォード大学で博士号を取得後、グローバルに活躍する女子学生たちのSTEAM教育を推進するための一般社団法人「スカイラボ」を立上げ、STEAM教育について研究を重ねてきました。*2:p.4

活動拠点は、先端的な技術や発想で時代の先を行くシリコンバレーです。

ポスト情報社会とSTEAM人材

日本政府は「第5期科学技術基本計画」で、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く第5のフェーズとして、「超スマート社会」(Society 5.0)を提唱しました。*6:pp.10-11, *7

「超スマート社会」とは、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」と定義されています。

このことは、人と機械、人間性とテクノロジーの関係性を、改めて問い直すべき時代に突入したことを意味します。*2:p.14

では、こうした時代を担う新しい人物像とはどのようなものでしょうか。

その参考になるのが、優秀な人々が集まるシリコンバレーでもひときわ輝くスーパー人材であり、そうした人々を育成したSTEAMだと両氏は語ります。*2:p.20

そのうちの1人、日本生まれの研究者の活動をみていきましょう。

人間とは何かを問う

ヨーキー・マツオカ氏は世界一のテニスプレーヤーを目指して16歳で渡米しましたが挫折し、プロの道をあきらめます。*2:pp.36-39

その後、マサチューセッツ工科大学大学院で学んだ後、ロボットとAI技術の限界に挑戦する、ヒューマノイド・ロボットの開発に携わり、手と腕の制作を担当しました。

その経験から人間の脳と身体動作の関わりを研究し、最先端のロボティクスと神経科学をかけ合わせた新領域「ニューロ・ロボティクス」の草分け的存在になります。

彼女は複数の大学で、腕のない人が自分の脳で動きを制御できるアームの研究を行い、脳卒中患者のリハビリ用義手を開発しました。

そして、自分のテクノロジーが人々を幸せにする現場に立ち合いたいという思いから、活動の場を産業界に移します。

未来研究所グーグルXの立上げに関わり、自らもベンチャーを興し、アップルでは最先端のヘルスケア部門をリードして、現在では「シリコンバレーで最も引っ張りだこのAI研究者」の1人です。

マツオカ氏は、人間のためのテクノロジーを開発するのなら、何よりもまず対象となる人々を個別に深く理解することが必要だと考えています。

人間とは何かと問い、技術と人間の隔たりを埋めて社会を変えたいという強い想いがSTEAM人材の原動力なのです。

目標は「人間を幸福にすること」

マツオカ氏に限らず、シリコンバレーで活躍するSTEAM人材に共通しているのは、「人類のために役立ちたい」「人間の生活をよくしたい」という熱い思いであり、「人間とは何か」という問いかけを続ける姿勢であると両氏は述べます。*2:pp.42-43

それは「21世紀の新しいヒューマニズム」ともいうべきものです。

STEMとアートを融合させるということ自体は、手段あるいは結果にすぎず、STEAMが目指しているのは「人間を幸福にする」ことだというのが両氏の考えです。

STEAM人材は、最先端のテクノロジーを駆使しつつ、芸術的な感性や画期的なデザインを生かして「人間のため」に何かを産み出そうとしています。

その根底には人類愛があるのです。

では、なぜ今、人間性が重要視されるようになってきたのでしょうか。

それは、現在がAIの時代だからです。*2:p.59

いまやAIは、音声認識、画像理解、言語翻訳などの分野で、凄まじい発達をみせています。

人間と人間ではないものとの境界が非常に曖昧になってくる中、「人間性とは何か」を問い直すことがますます重要になってきているのです。

ChatGPTの出現が人類に与えた衝撃と議論もそれを象徴しているのではないでしょうか。

最後に、両氏の次のことばをご紹介します。

AI時代に、人間を大切にし、人間性を取り戻そうとするムーブメントが、新しいヒューマニズムであり、それを体現するのが新しいヒューマニスト=STEAM人材なのです。

参考文献

*1

内閣府「STEAM:21世紀の教育と人材育成」(2020)p.14, p.7

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/20201023/shiryou2.pdf

*2

ヤング吉原麻里子・木島里江(2022)『世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心』朝日新書(電子書籍版)pp.47-48, pp.54-57, p.58, p.4, p.14, p.20, pp.36-39, pp.42-43, p.59

*3

文部科学省 中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」 p.56, p.57, p.12

https://www.mext.go.jp/content/20210126-mxt_syoto02-000012321_2-4.pdf

*4

The New Yorker 'Steve Jobs: "Technology Alone Is Not Enough" '(October 7, 2011)

https://www.newyorker.com/news/news-desk/steve-jobs-technology-alone-is-not-enough

*5

桜美林大学「リベラルアーツとは」

https://www.obirin.ac.jp/academics/arts_sciences/what_is_liberal_arts.html

*6

内閣府「第5期科学技術計画」(2016年1月22日 閣議決定)pp.10-11

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf

*7

内閣府「Society 5.0」

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

フリーライター

横内 美保子 Mihoko Yokouchi

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。