擬似科学に騙されるのはなぜ? インフォデミックは防ぐことができるのか

ナレッジ

目次

「絶対に食べてはいけない食品」

「長生きができるウォーキング方法」

「美肌になれる毎日5分だけのマッサージ」

「新たに発見されたがんの治療法」

データや体験談などを添えて拡散される情報をついつい信じてしまう、そんな経験に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。いつでも簡単にアクセスできる情報には科学的に根拠のあるものだけでなく、いわゆる「デマ」や「フェイクニュース」に分類されるような不確かな情報も多く存在しています。

新型コロナウイルスの感染拡大を機に問題視されているのが、拡散されたデマが社会に悪影響を及ぼす「インフォデミック」です。そしてこのインフォデミックを助長しているのが、科学としての要件を満たしていない疑似科学の存在です。

世の中に溢れている「うそ」の情報に、なぜ私たちはいとも簡単に騙されてしまうのでしょうか。

情報社会にあふれる「デマ」と疑似科学の危険性

世界的な流行に発展した新型コロナウイルスの感染拡大以降、得体のしれない未知の病原体に対する不安や恐怖から、多くのデマやフェイクニュースが飛び交っています。

新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた際にも「トイレットペーパーは中国で製造されているので品薄になる」「コロナウイルスは5Gによって活性化される」「お茶を飲むと予防効果がある」などの誤った情報や誤解を招く情報がどんどん拡散されていきました。

総務省が実施した「新型コロナウイルスに関する間違った情報や誤解を招く情報の受容度」に関する調査によれば、「トイレットペーパーは中国で製造されているので品薄になる」という情報を正しいと判断した人は、全体の6.2%にとどまっています。*1

しかし、実際には全国的にトイレットペーパーの品薄状態が続き、ドラッグストアの開店前に行列に並んだり、知り合いに分けてもらったりと、トイレットペーパーの確保に奔走したことを覚えています。

これは、デマの影響によって人々が行動をおこし、結果的に社会問題に発展してしまった事例の一つです。

SNSなどで新型コロナウイルス関連のデマが拡散されることを、世界保健機関(WHO)は「インフォデミック」と名付けて、警告を発しています。インフォデミックとは、インフォメーション(情報)とパンデミック(感染症の世界的流行)を組み合わせた造語で、不確実な情報が拡散され、社会に混乱をもたらすことです。*2

そして、このインフォデミックと関連が深いのが、科学的な根拠や検証が不十分な「擬似科学」の存在です。

コロナワクチン接種が始まってからは、ワクチンの危険性に関する疑似科学言説が蔓延し、根拠に乏しい情報の拡散が加速しています。

「ワクチンを接種することで不妊になる」「ワクチン接種で新型コロナウイルスに感染する」「実際には臨床試験は終了していない」などの疑似科学に基づく主張は、現在厚生労働省のサイトで否定されています。*3

感染症やワクチンに関する誤った情報によって多くの人々が行動を変えれば、インフォデミックに拍車がかかり、より深刻な事態を引き起こしかねません。

その結果、感染症の流行がさらに拡大したり、適切な治療を選択しないことで命が危険にさらされてしまうリスクもあるでしょう。

つい信じてしまう「エビデンス」の罠

SNSなどでふいに目にした情報を信じ込んでしまうのには、エビデンスの存在も大きいのではないでしょうか。

エビデンスとは「根拠」「裏付け」などの意味があり、情報の信頼性を担保する科学的証拠のことです。

「エビデンスに基づく」という考え方は、もともとは1990年代に医療・医学の分野で生まれたものです。医師の経験や勘だけでなく、適切に分析されたエビデンスに基づいて治療方針を決定するという考え方です。*4

現在では、エビデンスは幅広い意味で使用されており、ミーティングにおける議事録や契約書、証拠資料などを指すこともあります。

あたかも本物の科学のように見える疑似科学には、実験結果や統計データ、論文の一部などがエビデンスとして示されていることも少なくありません。

もっともらしいエビデンスがあれば、「この情報は信用するに値する」と飛びついてしまうのも無理はないでしょう。

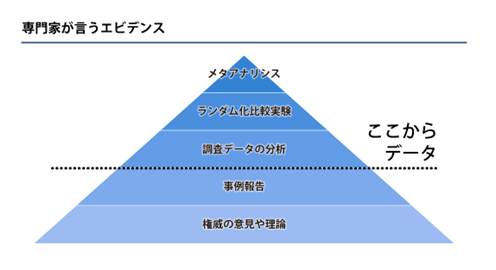

実は、一口にエビデンスといっても、そのレベルはさまざまです。

医学の現場で使用されているエビデンスは、次のように5段階のレベルに分類されています。(図1)*4

出所)データ・スタート「そもそもエビデンスとは何なのか」

https://www.stat.go.jp/dstart/point/lecture/01.html

たとえば、「権威の意見や理論」はエビデンスとして認められてはいますが、エビデンスレベルにおいてはもっとも低い段階に位置しています。

メディアなどで日常的に見聞きすることの多い専門家の意見が、エビデンスとしては1番弱いというのは驚きです。さらに、症例報告や動物実験の結果などもエビデンスレベルとしては決して高くありません。

一方で高いレベルのエビデンスとして認められているのは、膨大なデータを収集して実施した調査データの分析、研究対象をランダムに振り分けて行うランダム化比較実験、そしてそれらの研究結果を統合して分析するメタアナリシス(メタ分析)です。

気になった情報の信頼性を確かめる際は、エビデンスのある/なしだけで判断するのではなく、エビデンスの強弱に注目してみると、正しい情報を見極める材料の一つになるかもしれません。

科学コミュニケーションはインフォデミックに抗える?

デマの拡散を防ぎ、正しい情報を多くの人が共有するために筆者が必要であると考えるのが、科学コミュニケーション(サイエンスコミュニケーション)です。

科学コミュニケーションとは、研究者と市民が科学について同じ目線で対話し、ともに考え、社会全体の科学リテラシーを高める活動です。

大学や科学館などが開催しているサイエンスカフェや一般公開も、科学コミュニケーションの取り組みの一つです。*5

科学コミュニケーションによって「科学を伝える」という役割は、大学の教職員や研究者だけではなく、専門分野を学んでいる現役の大学生・大学院生も担うことができます。

近年では、学生サイエンスコミュニケーターが活躍していたり、大学院生も受講できるサイエンスコミュニケーター養成講座もあります。*6 *7

科学について身近な人と話をするだけでも、科学コミュニケーションの一つになるでしょう。

一方で、考えの違う他者との対話はやはり簡単なものではなく、筆者は科学コミュニケーションに関して、苦い思い出もあります。

2011年、東日本大震災の原発事故をきっかけに、エネルギー問題が急に市民の重大な関心ごと、そして議論の対象になりました。

原発の停止による電力不足によってエリアごとの輪番停電(停電を避けるための計画的な停電)が実施された際には、「本当は電気が足りているのに隠しているのではないか」「不要な停電を実施して原発の必要性を誇示しているのでは」などの意見がSNS上で飛び交っていました。

エネルギーを専門としていた筆者は、急に多くの質問を受けるようになったものの、友達や家族に対してうまく説明できず、悔しい思いをしたことを覚えています。

これまで研究内容やエネルギー問題について身近な人と話したことがなく、専門的な内容をわかりやすく伝えることの難しさを痛感しました。

次から次へと流れてくる情報の真偽を確かめることは、専門外の人間にとっては困難なことです。コロナ禍によって引き起こされたインフォデミックによって、正しい情報を得ることに苦労している方も多いでしょう。

間違った情報を拡散しないためにも、その分野の専門家が正しい情報をわかりやすく発信し、市民と対話をしていく科学コミュニケーションの重要性が増していると感じています。

私たちは「信じたい情報」よりも「科学」を信じることができるのか

インターネットやSNSが発展した現代社会で、私たちは情報の洪水の中でもがきながら生きています。

不安な心につけこむ疑似科学に騙されないために、インフォデミックとどのように向き合っていけば良いのでしょうか。

信憑性の薄い単なる噂であっても、不安に感じて他人に伝えることで、情報はどんどん拡散されていきます。

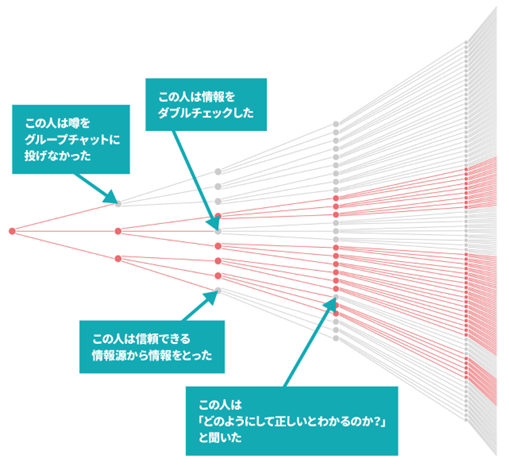

しかし、情報が本当に正しいのか、一度立ち止まって確認をするだけで、情報の拡散は抑えられます。(図2)*8

出所)厚生労働省「誤情報に惑わされないために。情報リテラシーの重要性と正確な情報の受け止め方」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0003.html

自分にとって都合の良い「信じたい情報」に飛び付かず、一度立ち止まるためには、科学について考え、信じることが大切です。

科学についての対話は、その分野の権威や専門家だけに許されていることではありません。

専門分野をもつ人間が、自分の半径数メートル以内の身近な人間と対話を続けていくことも、意味のあることではないでしょうか。

その影響力はほんのわずかであっても、社会を良い方向に変えていく力になると信じています。

参考文献

*1

出所)総務省「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査」p.18

https://www.soumu.go.jp/main_content/000693280.pdf

*2

出所)総務省 令和2年情報通信白書「第1部 特集 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd123100.html

*3

出所)厚生労働省「新型コロナワクチン Q&A」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/truth/

*4

出所)データ・スタート「そもそもエビデンスとは何なのか」

https://www.stat.go.jp/dstart/point/lecture/01.html

*5

出所)文部科学省「サイエンスコミュニケーションとは?」

https://www.mext.go.jp/kids/find/kagaku/mext_0005.html

*6

出所)科学と教育 66巻6号「学生によるサイエンスコミュニケーション活動」 p.268

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/66/6/66_268/_pdf

*7

出所)国立科学博物館 「国立科学博物館 サイエンスコミュニケーター養成実践講座」

https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/sc/sc.php

*8

出所)厚生労働省「誤情報に惑わされないために。情報リテラシーの重要性と正確な情報の受け止め方」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0003.html

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。