水素社会の到来はいつ?水素エネルギーを生活に根付かせる自治体の取り組み

水素エネルギーがどのように普及し始めているのか?

ナレッジ

目次

利用時にCO2を排出しない水素エネルギーは、深刻化している地球環境問題の解決に貢献する次世代のエネルギーです。

化石燃料への依存から脱却し、カーボンニュートラルを実現するためにも、水素エネルギーの普及が重要な鍵を握っています。

水素ステーションや燃料電池車など、水素エネルギーを生活の中で目にすることも、少しずつ増えてきているのではないでしょうか。

水素エネルギーがどのように普及し始めているのか、自治体の取り組みを中心に紹介します。

水素エネルギーが注目されている理由

化学式で"H₂"と表記される水素は、宇宙空間で最も豊富に存在する元素です。

水素は無味、無臭、無色透明の気体で、燃焼すると酸素と反応して水になります。水や化石燃料などの化合物として、地球上のいたるところに存在しています。*1

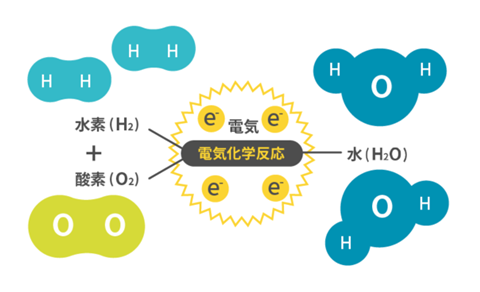

水素は酸素に反応して水を生成し、その過程で電気を発生させることができます。(図1)*2

出所)NEDO 「〜カーボンニュートラル実現への切り札〜水素が次世代エネルギー社会を切り拓く!」

https://green-innovation.nedo.go.jp/feature/hydrogen/

図1の水素と酸素の電気化学反応では、CO2は排出されません。燃料電池車はこの仕組みを利用した環境にやさしい自動車です。

この電気化学反応とは逆の原理で、水に電気を流すことで、水素を取り出すことができます。さらに石炭や天然ガスなどの化石燃料、エタノール、メタノール、下水汚泥、廃プラスチックなど多様な資源から製造できるところも水素がエネルギーとして優れている点です。*3

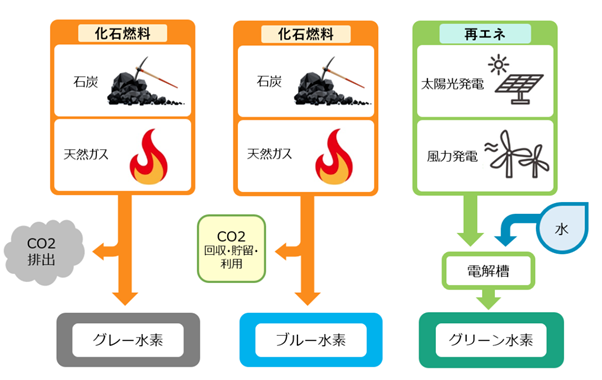

以下の図2のように、水素は製造方法によってグレー水素、ブルー水素、グリーン水素の3つに分類されます。*4

出所)資源エネルギー庁「次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html

化石燃料を使用し、製造時にCO2を排出するグレー水素、排出したCO2を回収・貯留、利用するブルー水素、そして、再生可能エネルギーを使用し、製造から使用までCO2を一切排出しないグリーン水素の3種類です。

利用時にCO2を排出しない水素エネルギーを活用することで、カーボンニュートラルの実現に一歩近づくことができます。

さらにエネルギー調達先の選択肢が増えることは、エネルギー自給率の低い日本にとっては、とても意味があることです。

近年、ウクライナ情勢に伴う国際エネルギー市場の混乱によって、化石燃料に由来した原材料の取引価格が高騰し、日本でも電力不足や電気代・ガス代の値上げが続いています。

世界のエネルギー消費量は増え続けており、とくに経済発展の著しいインドや東南アジアなどの新興国ではエネルギー需要が高まっています。

資源の争奪戦が激化すると、エネルギーを安定的に、安価に調達することが困難になることが予想され、将来的に日本のエネルギー危機が常態化する可能性もあります。*5

エネルギー調達先の多角化や水素の国内製造の拡大によって、日本のエネルギー安全保障が強化されることが期待されています。*3

街中で見かける身近な水素エネルギーとは?

私たちの生活に身近な水素エネルギーの一つが、燃料電池車(FCV)です。

燃料電池車は、車体に搭載した燃料電池が水素と酸素の化学反応によって発電し、モーターを回して走る自動車です。燃料電池車はガソリンの代わりに、燃料である水素を水素ステーションで補給します。*6

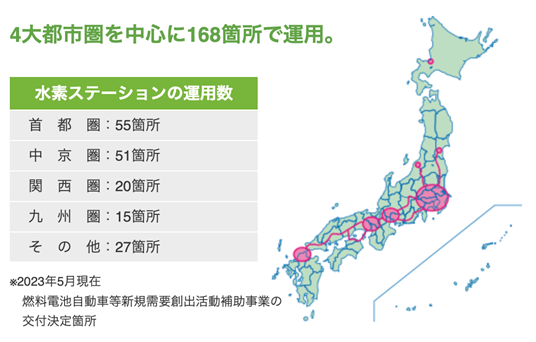

燃料電池車の普及に欠かせない水素ステーションの整備は、「首都圏」「中京圏」「関西圏」「九州圏」の4大都市圏を中心に進められています。

2023年5月の時点で、全国で168箇所の水素ステーションが稼働しています。(図3)*7

出所)一般社団法人 次世代自業車振興センター「充電スポット/水素ステーション」

https://www.cev-pc.or.jp/lp_clean/spot/

燃料電池車と並んで、生活に身近な水素エネルギーとしておなじみなのが、エネファームです。

エネファームは、都市ガスやLPガスから電気とお湯をつくる小さな発電所のようなもので、国内でもっとも普及している燃料電池です。

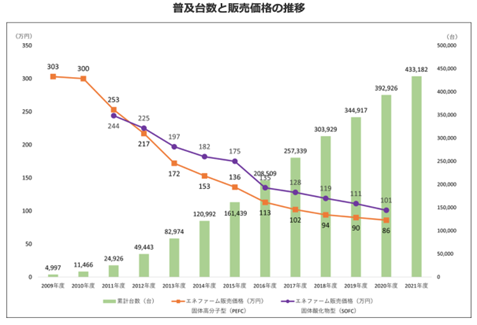

エネファームは価格の低下、小型化、設置性の向上によって普及が拡大し、2021年には出荷台数が累計43万台以上となっています。(図4)*8

出所)資源エネルギー庁「あらためて知る「燃料電池」~私にもできるカーボンニュートラルへの貢献(前編)」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/nenryodenchi_01.html

水素でまちづくり!自治体の水素導入事例

水素エネルギーを主力電源としていくためには、燃料電池車やエネファームの普及だけでなく、社会全体の仕組みづくりも重要です。

水素エネルギーの導入を促進するため、全国の自治体でさまざまな取り組みがおこなわれています。

兵庫県神戸市「水素スマートシティ神戸構想」

兵庫県神戸市では「水素スマートシティ神戸構想」を掲げ、水素ステーションの整備や水素エネルギー利用技術開発、地元中小企業の水素産業への参入促進などを進めています。(図5)*9

出所)神戸市「水素ハブの実現に向けた水素スマートシティ神⼾構想の取り組みについて」p.8

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/51573/toudan_1-2.pdf

水素スマートシティ神戸構想の一環として、神戸市では水素サプライチェーンを構築するための「世界初」の取り組みに挑戦しています。

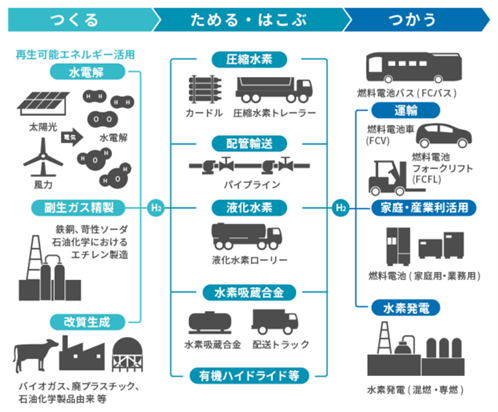

水素社会を実現するには、水素を安く、安定して、大量に供給できる仕組みが必要です。次の図6のような水素を「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」水素サプライチェーンの構築は、水素社会の実現のために欠かせないものです。*2

出所)NEDO 「〜カーボンニュートラル実現への切り札〜水素が次世代エネルギー社会を切り拓く!」

https://green-innovation.nedo.go.jp/feature/hydrogen/

神戸市では、水素を「つくる」「ためる・はこぶ」の実証として、褐炭から製造された水素をオーストラリアから輸入し、神戸空港島にある「Hy touch神戸」の液化水素貯蔵タンクに貯蔵する事業をおこなっています。

2022年2月には、液化水素運搬船によって、世界で初めて液化水素の大規模な国際間輸送に成功しました。

水素は液体にすることで体積を1/800に圧縮できるため、効率的に長距離輸送が可能になります。*10

さらに、水素を「つかう」実証として、水素を燃やして発生させた熱風で発電機を動かし、電気と熱を供給する事業をおこなっています。

2018年4月には、ポートアイランドに建設された水素コージェネレーションシステムによって、病院や下水処理場などの近隣の公共施設に電気と熱を供給することに成功しました。(図7)*11

出所)神戸市「水素エネルギー利用システム開発実証(水素でつくった電気と熱を供給する実証)」

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3d4.html

水素燃料100%のガスタービンによる市街地での熱電供給に成功したのは、神戸市が世界で初めてです。

山梨県「やまなし水素・燃料電池バレー戦略」

山梨県は、水素・燃料電池に関する全国有数の研究開発拠点があつまっている強みを活かして、「やまなし水素・燃料電池バレー」を目指しています。

山梨大学、山梨県産業技術センター、HySUT水素技術センター、米倉山電力貯蔵技術研究サイトなどの研究開発拠点で、基礎研究やシステム実証、人材育成、CO2フリー水素製造などを実施しています。(図8)*12

出所)山梨県「やまなし水素・燃料電池バレー戦略工程表」

https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/hfc-valley.html

2023年3月には、水素・燃料電池の研究拠点として米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ(愛称:Nesrad)が完成しました。

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジは、CO2を排出しないグリーン水素を製造する米倉山電力貯蔵技術研究サイトのすぐ近くに建設され、トヨタ自動車などが参画する9つの団体が技術交流を図りながら水素技術の社会実装を目指します。*13

2021年には、山梨県と東京電力HD・東レが共同出資し、国内初となるP2G(Power to Gas)事業会社「やまなしハイドロジェンカンパニー」を設立しました。

P2Gとは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを使用して、水素やメタンなどの気体燃料を製造する技術のことです。*14

「やまなしハイドロジェンカンパニー」では、水素の製造・供給・販売などのエネルギーサービス事業に加えて、水素技術の開発・実証事業、水素利用の普及・拡大事業に取り組みます。*15

水素エネルギーのこれから

水素エネルギーの普及・拡大に向けて、産学官が連携した技術開発が着実に進められています。

地域資源や地元産業、交通インフラなどの地域独自の強みを活かし、紹介した兵庫県神戸市、山梨県以外でも、全国各地の自治体で水素エネルギーの利活用が始まっています。

しかし、生活者が水素を身近に感じるほど広く普及はしておらず、現時点では「水素は未来のエネルギー」と捉えている方も多いのではないでしょうか。

一方で、ここ数年で「世界初」「国内初」となる取り組みが次々と実施され、水素普及に向けた動きが加速していることも感じられます。

2023年に6年ぶりに改定された「水素基本戦略」では、2040年までの水素導入量を年間1,200万トンに拡大するという新たな目標を掲げ、今後15年間で15兆円の投資をおこなうこととしています。*16

さらに、2023年夏には資源エネルギー庁に水素・アンモニア課が新設され、国もグリーントランスフォーメーション(GX)の実現に向け、水素導入に力を入れ始めています。*17

かつて、燃料の主力が石炭から石油へと交代するエネルギー革命が起こったように、エネルギーの主役は時代によって変化しながら、経済は発展し、社会を持続してきました。

10年後、20年後のそう遠くない未来に、水素エネルギーの普及によって、日本のエネルギーの大きな転換期が訪れるかもしれません。

参考文献

*1

出所)NEDO「水素とはなにか」p.3

https://www.nedo.go.jp/content/100639754.pdf

*2

出所)NEDO 「〜カーボンニュートラル実現への切り札〜水素が次世代エネルギー社会を切り拓く!」

https://green-innovation.nedo.go.jp/feature/hydrogen/

*3

出所)資源エネルギー庁「「水素エネルギー」は何がどのようにすごいのか?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso.html

*4

出所)資源エネルギー庁「次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html

*5

出所)資源エネルギー庁「エネルギー危機の今、あらためて考えたい「エネルギー安全保障」」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/anzenhosho2023.html

*6

出所)資源エネルギー庁「燃料電池自動車について」 p.2

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy/suiso_nenryodenchi/suiso_nenryodenchi_wg/pdf/003_02_00.pdf

*7

出所)一般社団法人 次世代自業車振興センター「充電スポット/水素ステーション」

https://www.cev-pc.or.jp/lp_clean/spot/

*8

出所)資源エネルギー庁「あらためて知る「燃料電池」~私にもできるカーボンニュートラルへの貢献(前編)」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/nenryodenchi_01.html

*9

出所)神戸市「水素ハブの実現に向けた水素スマートシティ神⼾構想の取り組みについて」p.8

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/51573/toudan_1-2.pdf

*10

出所)神戸市「水素サプライチェーン構築実証事業(海外から液体にした水素を船で運ぶ実証)」

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3d3.html

*11

出所)神戸市「水素エネルギー利用システム開発実証(水素でつくった電気と熱を供給する実証)」

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3d4.html

*12

出所)山梨県「やまなし水素・燃料電池バレー戦略工程表」

https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/hfc-valley.html

*13

出所)日本経済新聞「山梨県、水素・燃料電池の研究拠点完成 9社・団体入居」

https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=023&ng=DGXZQOCC3072Z0Q3A330C2000000

*14

出所)一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 - IEEJ「我が国におけるPower toGasの可能性」p.2

https://eneken.ieej.or.jp/data/6442.pdf

*15

出所)山梨県「国内初のP2G事業会社「やまなしハイドロジェンカンパニー」の設立について」p.1

https://www.pref.yamanashi.jp/newene-sys/documents/yhc_setsuritsu.pdf

*16

出所)日本貿易振興機構(JETRO)「日本、6年ぶりに「水素基本戦略」を改定、世界市場を視野に」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/06/f75cfdbdc0d9500b.html

*17

出所)日本経済新聞「水素・アンモニア課を新設 経産省、GXへ組織改編」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA224HD0S3A220C2000000/

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。