野菜が高騰するのは気候変動のせい? 異常気象から農産物を守ることはできるのか

~豊かな日本の食卓を守るためには~

ナレッジ

目次

最近、スーパーに並ぶ野菜や米の価格の話題がニュースに取り上げられることが増えています。

そのなかでも農産物の価格の高騰には、輸送費や人件費の高騰、物価高などのさまざまな原因がありますが、気候変動による異常気象も関係しています。

2024年は、夏の猛暑や太平洋側での降水量不足が原因でキャベツが不作となったことで、価格が例年の3倍以上に高騰し、飲食店や家庭は大打撃を受けました。

猛暑や寒波などの異常気象は、今後も恒常化するとみられており、農産物の収穫量の減少や品質低下が懸念されています。

現在進行している気候変動によって、日本の農産物はすでにさまざまな影響を受けはじめています。

豊かな日本の食卓を守るためには、どのような対策が必要となるのでしょうか。

気候変動が私たちの食卓を脅かす?

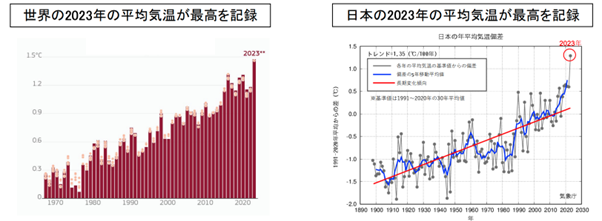

気候変動は年々深刻化しており、2023年には世界の平均気温が記録の残る1850年以降で最高を記録しました。

日本国内も同様に、2023年には平均気温が1898年の統計開始以降、最高を記録し、100年あたり1.35℃の割合で上昇しています。(図1)*1

出所)農林水産省「農林水産分野における気候変動への適応に関する取組」p.1

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/kikohendo_tekio_all.pdf

異常気象や自然災害の激甚化など、気候変動の影響は年々顕在化しつつあり、今後はさらに深刻化していくことも予測されています。

日本人の主食である米にも、すでに地球温暖化による影響が出始めています。

厳しい猛暑を記録した年や一部地域での収穫量の減少、米が白く濁る白未熟粒(しろみじゅくりゅう)が発生するなどの品質低下も報告されています。

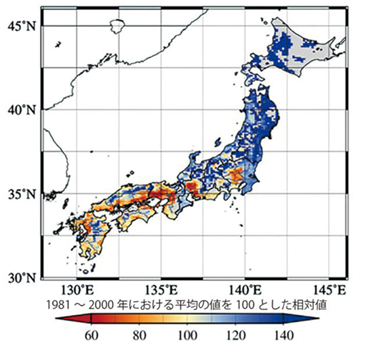

もし、気温上昇に対する対策をこのまますすめなければ、東北地方や北陸地方などの米の栽培適地において、収穫量が大幅に減少することが予測されています。(図2)*2

出所)農研機構「食卓に迫る 地球温暖化の影響と適応策」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/responsive/naro/naro16-cont02.html

また、毎年植え替える必要がある稲や野菜などの一年生作物と比較して、一度植え付けると数年にわたって収穫できる永年性作物である果樹の方が、気候変動の影響を受けやすいとされています。

神奈川県では、高温による果樹の生育障害や、開花が早まることによって春の急な低温で花やつぼみが凍るリスクが増大しています。

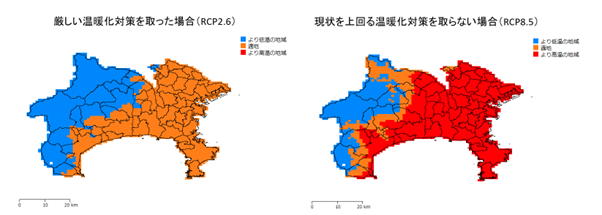

県内で栽培されている温州みかんも、今後積極的な温暖化対策をとらなければ栽培適地が大幅に減少すると予測されています。(図3)*3

出所)神奈川県「農業(果樹)への影響と適応策」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/tekiou/eikyou/nougyou-kaju.html

猛暑によって、巨峰やピオーネなどの黒色品種の着色が遅れたことも全国のブドウ産地で多数報告されており、「赤熟れ」と呼ばれる着色不良も発生しています。(図4)*2

出所)農研機構「食卓に迫る 地球温暖化の影響と適応策」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/responsive/naro/naro16-cont02.html

このようなブドウの着色不良は温暖化の進行に伴い、今後さらに増加していくことが懸念されています。

そのほかにも、リンゴの果皮の着色不良や日焼け、秋冬の気温上昇によって花芽の耐凍性が高まらないことによるナシの発芽不良など、さまざまな影響が報告されています。

さらに、気温の上昇によって、果実を侵食するミカンコミバエなどの病害虫の発生地域の拡大や発生時期の早期化、発生量の増加も確認されています。*1

農産物の病害に関しても温暖化により発生地域が北上しており、イネ紋枯病(もんがれびょう)の発生リスクが増大することを予測した研究事例もあります。*4

野菜にとって受難の年となった2024年

2024年は、さまざまな種類の野菜の値上げラッシュが続きました。

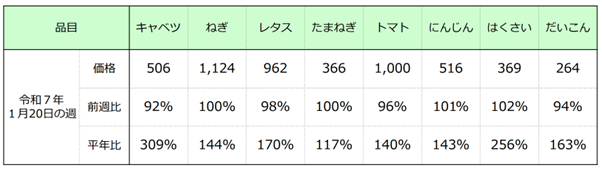

農林水産省が2025年1月に実施した食品価格動向調査によると、キャベツは平年比309%、はくさいは256%、レタスは170%となっており、葉物野菜の高値が続いています。

さらに、にんじんやトマトなどの他の野菜に関しても、平年と比較すると価格が上昇しています。(表1)*5

出所)農林水産省「食品価格動向調査(野菜)の調査結果」 p.1

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/k_yasai/attach/pdf/h22index-137.pdf

キャベツの価格が高騰している原因として、愛知や千葉などの主要産地における夏の高温、10月の天候不順による歩留まりの低下に加え、12月の低温および記録的な少雨によって、十分な大きさに育たなかったことが関係しているようです。*6

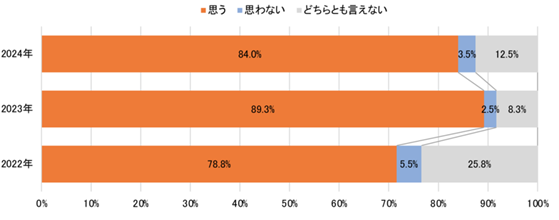

タキイ種苗が毎年実施している野菜に関するアンケート調査では、「例年に比べて野菜の値段が高かったと思うか」という問いに対して、「思う」と回答した人が84.0パーセントとなり、過去最高となった2023年に続き、物価高騰への負担が継続していることがわかります。(図5)*7

出所)タキイ種苗「タキイ種苗 『2024年度 野菜の総括』」

https://www.takii.co.jp/info/news_241205.html

2024年に3倍以上の高値となったキャベツは、「例年に比べて値段が高いと感じた野菜」「今年食べる機会が多かった野菜」でどちらも第一位となっています。

さらに、キャベツは「値段が高くても買う野菜」でも第二位にランクインしており、食卓に欠かせない野菜の値上げによる、家計への影響の切実さがうかがえます。

同アンケートでは、野菜の価格高騰への創意工夫として「スーパーで見て安いものを買っている」が4割を超え、さらに「野菜の購入を減らした」が約15%となっており、消費者の負担増大の実態が浮き彫りとなりました。

日本の農産物は気候変動に適応できるのか?

農産物を安定して生産するためには、温室効果ガスの排出削減などの緩和策を確実に進めるとともに、すでに影響が出始めている分野に対して適応策に取り組むことが重要です。

国内では、野菜や米の安定供給のために、さまざまな適応策が検討されています。

気候変動に強い品種の開発

気候変動への適応策として、温暖化による気温上昇に対応できる新しい品種の開発が進められます。

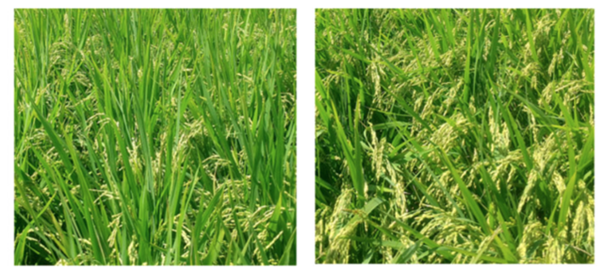

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)では、気候変動に対応できる品種の研究開発によって、高温に強い水稲品種「にじのきらめき」の育成に成功しています。

現在日本国内でもっとも多く栽培されているコシヒカリは、出穂後20日間の平均気温が27℃を超えると、白未熟粒が増加してしまいます。

しかし農研機構が育成した「にじのきらめき」は、穂が葉の中に隠れているため、穂に直接あたる日射量が少ないうえに、葉の蒸散作用によって冷却効果も得られます。(図6)*8

出所)サイエンスポータル「「最も暑い夏」の影響でコメや野菜、果実に高温被害 異常気象の恒常化で急がれる適応策と支援」

https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20231116_e01/

高温に強い特性を持つ「にじのきらめき」は、出穂後20日間の平均気温が28℃を超えても、1等米の目安である整粒歩合70%程度を維持できたことが報告されています。

ほかにも、農研機構が開発したモモ「さくひめ」は、温暖化によって冬季に高温が続いた場合でも安定した生産が見込める品種です。

本来モモが開花するためには、一定期間低温にさらされる必要がありますが、「さくひめ」は日本の主要品種の約半分の低温期間で開花することができます。*9

先端技術を活用したスマート農業

スマート農業とは、ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業のことで、作業の自動化や情報共有の簡易化、データ活用などによって、生産現場の課題を解決することができると期待されています。*10

株式会社オプティムが提供するスマート農業のサービスでは、AI・IoT・Robotics技術を複合的に活用することによって、気候変動に伴う作物の高温障害や病害に対応することができます。*11

また、大型農業用ドローンによって田畑や果樹園などを撮影し、AIが病害虫や雑草の発生を検知することで、必要箇所にピンポイントで農薬を散布することも可能です(図7)*10

出所)農林水産省「スマート農業の展開について」p.23

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775128.pdf

ドローンを活用したピンポイント農薬散布によって、栽培ムラを防ぐだけでなく、従来の全面農薬散布と比較して農薬使用量を1/10程度まで低減することができます。

さらに、スマート農業による農作業の時間短縮や効率化は、炎天下の厳しい条件での作業者の負担を軽減することにもつながります。*10 *11

おわりに

気候変動による異常気象は、自然災害の激甚化や生態系の破壊だけでなく、農産物の品質低下や収穫量の減少、栽培適地の変化などの影響を及ぼします。

すでに進行してしまった気候変動に適応するため、高温に強い品種の開発やスマート農業の導入など、さまざまな対策が検討されています。

2024年は猛暑や冬季の降水量不足などによって、野菜の価格高騰という消費者にとって切実な問題が引き起こされ、気候変動の深刻さを実感した方も多かったのではないでしょうか。

気候変動への適応という生産者側の努力を享受するだけでなく、気候変動を食い止めるために、消費者として行動をおこさなければいけないフェーズに突入しているのかもしれません。

【参考文献】

*1

農林水産省「農林水産分野における気候変動への適応に関する取組」p.1

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/kikohendo_tekio_all.pdf

*2

農研機構「食卓に迫る 地球温暖化の影響と適応策」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/responsive/naro/naro16-cont02.html

*3

神奈川県「農業(果樹)への影響と適応策」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/tekiou/eikyou/nougyou-kaju.html

*4

気候変動適応情報プラットフォーム「気候変動の影響と適応策 病害虫」

https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/measures/infographic/1_disease-pest.html

*5

農林水産省「食品価格動向調査(野菜)の調査結果」 p.1

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/k_yasai/attach/pdf/h22index-137.pdf

*6

農林水産省「野菜の生育状況及び価格見通し(令和7年1月)について」

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/241225.html

*7

タキイ種苗「タキイ種苗 『2024年度 野菜の総括』」

https://www.takii.co.jp/info/news_241205.html

*8

サイエンスポータル「「最も暑い夏」の影響でコメや野菜、果実に高温被害 異常気象の恒常化で急がれる適応策と支援」

https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20231116_e01/

*9

農研機構「品種詳細:さくひめ」

https://www.naro.go.jp/collab/breed/0400/0412/078808.html

*10

農林水産省「スマート農業の展開について」p.4, p.23

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775128.pdf

*11

気候変動適応情報プラットフォーム「AI・IoT・Robotics技術を利用したスマート農業」

https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/database/opportunities/report_115.html

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。