太陽系から惑星がひとつ減った日 なぜ冥王星は降格されたのか

~何のために物事を分類するのか?~

ナレッジ

目次

「水、金、地、火、木、土、天、海...」

一定以上の世代の人なら、子供の頃何度も唱えた言葉ではないでしょうか。

太陽系惑星の覚え方です。

この後に続くのは「冥王星」でしたが、2006年に国際天文学連合は冥王星を惑星から外し「準惑星」に決定しました。

太陽系の惑星が1つ減るー世界を騒がせた大ニュースです。

なぜ冥王星は惑星ではなくなったのか。この決定から学べることがありそうです。

冥王星にライバル登場

望遠鏡を使わなくても見える水星や金星、火星、木星、土星は古くから惑星だとわかっていました。

その後、18世紀に天王星が発見され、19世紀に海王星が発見されます。*1

そして1930年にアメリカの天文学者クライド・トンボーが冥王星を発見し、惑星の数は9つに増えました。

ところがその後、冥王星にライバルが出現し、物議を醸すことになります。

10個目の惑星「エリス」の出現

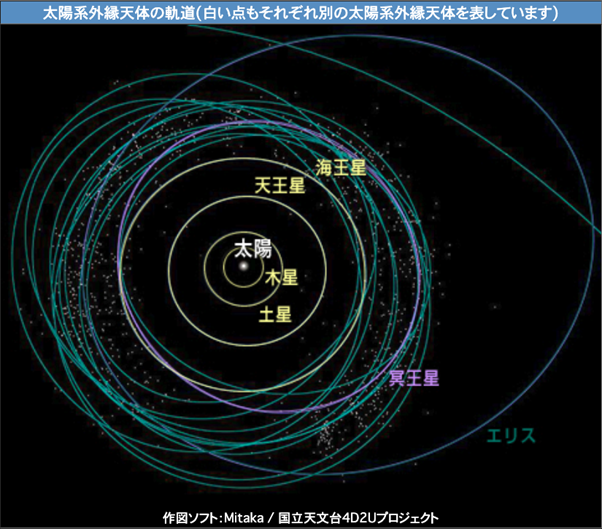

2003年のことです。カリフォルニア州のパロマーシュミット望遠鏡がひとつの天体を発見しました。当初「2003UB313」と符号をつけられたこの天体は、その後「エリス」と名付けられました。

(出所:国立科学博物館「太陽系外縁天体とはなんですか?」)

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/pluto/pluto04.html

エリスは海王星よりも遠く、大きさについては当初は冥王星と同じ程度と考えられていました。*2

では、エリスは惑星なのかそうでないのか。アメリカでは大議論が巻き起こります。

エリス発見の少し前、2000年にニューヨークのローズ地球宇宙センターが改装されました。そこでは「天体の相対的な大きさ」に注目して惑星の模型を展示しており、結果的に冥王星は「その他の仲間」としてフィルムで紹介するという形を取っていました。

しかし、そこに目をつけた新聞記者が、ローズ地球宇宙センターは冥王星を惑星扱いしていないという記事を書いたのです。*3

記事は大きく扱われ、読者からは厳しい非難の言葉が浴びせられることになります。*4

あたかも地球宇宙センターが「冥王星を惑星から外した」かのような報道でセンターは大炎上してしまったのです。

そこにきてエリスの発見もあって、アメリカでは世論を二分する騒ぎになりました。

冥王星はアメリカ人が発見したものであり、アメリカ人にとっては愛着ある存在だけに辛辣な言葉が並んでいます。

しかし2006年の2月には、エリスは冥王星より大きい、ということもわかり、nature紙は「UB313(註:UB313とはエリスのこと)の直径を3,000 kmであると推定したが、この値は直径2,300 kmの冥王星より大きいことは疑いない。そうなると、UB313を惑星でないとするなら、冥王星を惑星だとすることはますます受け入れにくくなる」と主張しています。*5

議論を終結させた強引な方法

さて、さまざまな議論の末、2006年8月に国際天文学連合は、「惑星とは何か」という定義のほうを変える、という手法で冥王星を惑星から外す決定をしました。

驚くべきことに、それまで「惑星」には明確な定義がなかったのです。

惑星とは何か、あるいは、惑星がどのようなものであるべきかは、まったく明白だと思える。太陽を周回しているある天体が、彗星ではなく、しかも、月のようにほかの天体を周回していなければ、何の問題もなくそれを惑星と呼んでよさそうだ。

<引用:ニール・ドグラース・タイソン「かくして冥王星は降格された」p64>

これが騒動を大きくした理由でもあるでしょう。

そして国際天文学連合の会合では、「惑星の定義を決める」ことで決着をつけたのです。つまり、後付けです。そして、冥王星もエリスも惑星ではない、という結論を出しました。

揉めている2つの惑星をまとめて惑星から除外した、という形で、少し乱暴かもしれません。

冥王星を惑星に戻すべきとの意見も

そしていま、冥王星を再び惑星に戻すべきという議論もあります。この決定に納得がいかない科学者たちもいるのです。

2006年8月の国際天文学連合の会合で採択された「惑星の定義」とは下のようなものです。

「惑星」とは、

(a)太陽を巡る軌道上にあり、

(b)自らの引力が様々な剛力体を克服し、静力学的に平衡な(ほぼ球形の)形状となるに十分な質量を持ち、しかも

(c)自らの軌道の周辺で他の天体を一掃してしまっている天体を言う。

<引用:ニール・ドグラース・タイソン「かくして冥王星は降格された」p264>

2008年、米メリーランド州にあるジョンズ・ホプキンス大学で開かれた討論会では、現在の冥王星を外した8惑星案と、冥王星を含む13惑星案という2つの案によって、議論が紛糾しました。*6

先に触れたローズ地球宇宙センターのニール・ドグラース・タイソン氏は、定義方法自体にはそれほど問題はないとしつつ、

「惑星(planet)という言葉は、岩のような物質、ガス状の物質のいずれかで構成される宇宙をさまよう天体として表す場合に便利だったが、その科学的な価値は失われてしまった。新たな定義に合わせた用語集の変更作業に追われている」

と述べています。

新しい決定により、科学の本質から離れた作業に追われる。なんとも残念な後日談です。

また2017年にはNASAの冥王星探査ミッション「ニュー・ホライズンズ」の天文学者らが、2006年の国際天文学連合の決定に異議を唱えています。

現在の定義では、地質学的特徴が考慮されていない、などの理由からです。*7

「分類することが仕事」なのか?

しかし筆者には不思議な感想があります。

これらの議論を経て、宇宙の何が変わったのでしょうか?

地球上の小さな生命体にすぎないわたしたちが冥王星を惑星と呼ぼうが呼ぶまいが、冥王星は日々、自らの軌道に沿って太陽の近くを回り続けているだけです。

そんなことを言ってしまうと元も子もないのですが、少なくとも、あれだけの大騒ぎの後に冷静な考えを持っている科学者もいます。

国立天文台理論研究部の小久保英一郎氏は、このように述べています。

現在でも太陽系の天体の分類は完成されたものではない.2006年夏に国際天文学連合総会で議論された惑星の定義に限らず,例えば衛星の定義もまだ定まってはいない.また,天体のどのような点に注目するかによって,研究者ごとに微妙に異なる分類が用いられる

ことも多い.しかし,これまで特に混乱もなく研究が進められてきているのも事実だ.これは厳密な細かな分類があまり意味のないことを示しているのかもしれない.

<引用:日本惑星科学会誌Vol17.No1.2008「特集「太陽系天体の種別とその概念整理」

太陽系天体の分類と起源>

https://www.wakusei.jp/book/pp/2008/2008-1/2008-1-04.pdf p14

わたしたちが周囲のものを分類して考えようとするとき、結局分けたところで意味がない、ということもあり得るのです。

物事を考えたり整理したりするとき、分類するというのは便利なことです。しかし「分ける」ことに躍起になり本質を忘れてしまっては、ムダ作業になりかねません。

何のために物事を分類してみるのか?

そう考えることに、知りたいことの本質が隠れていることもあると言えます。

【参考文献】

*1

日本経済新聞「冥王星が惑星から「準惑星」になったわけ」https://www.nikkei.com/article/DGXKZO89107930Z00C15A7W12001/

*2

nature「宇宙:冥王星より大きかった「10番目の惑星」」https://www.natureasia.com/ja-jp/nature/highlights/11595

*3

ニール・ドグラース・タイソン「かくして冥王星は降格された」p126、128-129*4

ニール・ドグラース・タイソン「かくして冥王星は降格された」p146*5

nature「宇宙:冥王星より大きかった「10番目の惑星」」https://www.natureasia.com/ja-jp/nature/highlights/11595

*6

ナショナルジオグラフィック「冥王星は「惑星」に復帰できるか」

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/264/*7

WIRED「「準惑星」に降格させられた冥王星、「惑星」に返り咲く!?」

https://wired.jp/2017/03/21/ninth-planet-pluto/

フリーライター

清水 沙矢香 Sayaka Shimizu

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。