充電率低下が課題の「リチウム硫黄電池」をトウモロコシで改善!?

~トウモロコシ由来のタンパク質「ゼイン」で弱点を克服~

ナレッジ

目次

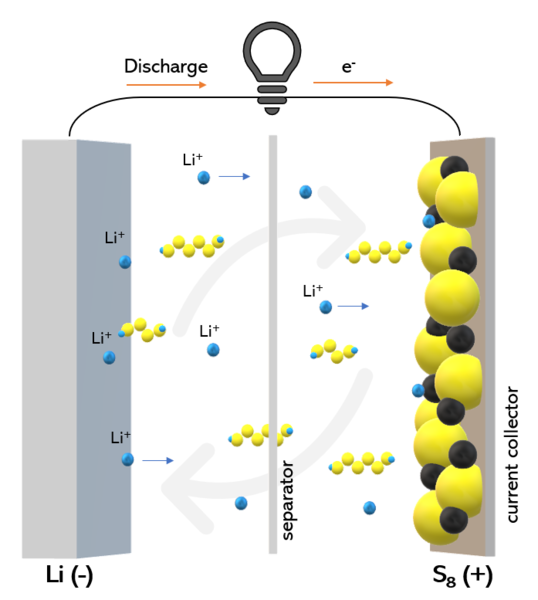

「リチウム硫黄電池 (Li-S電池)」は、現在多用されている「リチウムイオン電池」に置き換わる次世代の二次電池として注目を集めています。しかし現状のリチウム硫黄電池には、繰り返しの充放電で容量が著しく低下するという致命的な弱点があり、実用化を阻んでいます。

ワシントン州立大学のYing Guo氏、Pedaballi Sireesha氏、Chenxu Wang氏などの研究チームは、電池内部の仕切りであるセパレーターに、トウモロコシ由来のタンパク質である「ゼイン」を添加すると、充電容量の低下を大幅に抑えることを突き止めました。

トウモロコシ由来であることからも分かる通り、ゼインは資源量・コスト・環境負荷の面でも優れており、リチウム硫黄電池の利点を損なわずに普及させることができます。

次世代二次電池の有力候補だが課題のある「リチウム硫黄電池」

充電可能な二次電池のうち、普及しているものの1つは「リチウムイオン電池」です。

同じ重量で充電可能な電力量が優れていること、充放電を繰り返しても容量が下がりにくいことから、スマートフォンのように小型と高機能が求められる電子デバイス、大量の電力を消費する電気自動車など、様々な場面で使用されています。

2019年にノーベル化学賞の対象となったことは、リチウムイオン電池が人類社会に与えたインパクトをよく表しています。

しかし、リチウムイオン電池に課題がないわけではありません。

例えば、リチウムイオン電池の正極にはコバルトやニッケルのような元素が使われています。これらは資源的に希少な上に毒性が高いことから、製造コストの増加や廃棄時の環境負荷などが課題となっています。

このため、リチウムイオン電池に置き換わる可能性のある、新しい二次電池の開発が続けられています。

「リチウム硫黄電池」は代替となる有力候補の1つです。

理論的には、リチウム硫黄電池は同じ重量でリチウムイオン電池の6倍から10倍もの容量になります。

また、リチウム硫黄電池は、名前の通り正極に硫黄が使われています。硫黄はコバルトやニッケルなどと比べて毒性が低く、資源的に豊富なため、製造コストと環境負荷を抑え、かつ充電容量を改善できます。

しかし、リチウム硫黄電池は2010年代から本格的な研究が進んでいたものの、中々実用化していません。

その理由はいくつかありますが、大きな理由の1つは「シャトル効果」と呼ばれる現象が起こることです。

正極に存在する硫黄は、普段は電解液に対して溶けませんが、充放電を繰り返すうちにリチウムと結合してリチウムポリ硫化物を形成すると、電解液に溶けやすくなります。

二次電池は電気エネルギーと化学エネルギーの相互変換で成り立っていますが、電解液に溶けたリチウムポリ硫化物は正極と負極の間を勝手に移動して化学反応を進めてしまいます。これにより、電池に蓄えたエネルギーを勝手に消費してしまいます。また、この反応で今度は溶けにくい硫黄が生じてしまうため、充電に使える硫黄も減ってしまい、充電容量が低下する原因になります。

このシャトル効果により、リチウム硫黄電池の充電率は著しく低下します。

例えば、現在市販されているリチウムイオン電池は500サイクルの充放電で50%前後にまで充電率が低下しますが、リチウム硫黄電池の場合、同じ500サイクルの充放電で約16%にまで低下してしまいます。

トウモロコシ由来のタンパク質で弱点を克服!

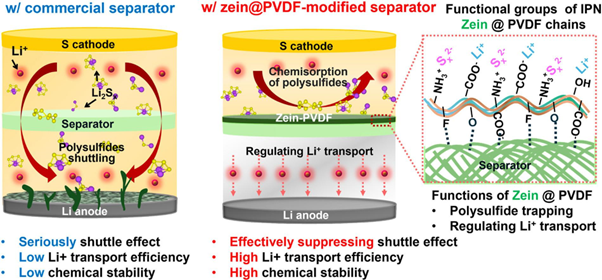

リチウム硫黄電池のシャトル効果を防ぐためには、電解液は素通りしつつも、電解液に溶けた物質の行き来を防止する特殊な仕切り「セパレーター」を内部に設置する必要があります。

現在のリチウム硫黄電池の改善を進める研究の1つは、このセパレーターの機能を改善する方向性で進められています。

ワシントン州立大学のYing Guo氏、Pedaballi Sireesha氏、Chenxu Wang氏などの研究チームが今回発表したのは、そのようなセパレーターの改善に関する実験です。

今回の実験では、リチウムイオン電池にも使われている市販のポリプロピレン製セパレーターに別の物質を添加することで、機能改善を図りました。

研究チームが注目したのは「ゼイン」と呼ばれる物質です。

これはトウモロコシ由来のタンパク質であり、農業によって採集可能です。これは鉱産資源などと比較すれば、少ない環境負荷で大量に入手可能な資源であることを意味します。

リチウム硫黄電池の利点の1つは、硫黄の使用による環境負荷の少なさであるため、ゼインの使用はこの利点を生かし続けることができます。

今回の研究では、ポリプロピレン製のセパレーターにゼインと、フッ素樹脂の「PVDF-HFP」を添加し、性能を調べる実験を行いました。

PVDF-HFPは、変質しやすいタンパク質であるゼインを電解液の中で安定化させる物質として加えています。

何も処理をしていないセパレーターとの500サイクルの充放電対照実験を行うと、何も処理していないセパレーター使用の場合は約16%まで充電率が低下したのに対し、ゼインおよびPVDF-HFPで処理したセパレーター使用の場合は充電率の低下は約62%まで抑えられました。

これは充電率の課題への大きな解決となります。

改善の研究は始まったばかり

今回の研究では、ゼインがセパレーターの機能を高めていることを示していますが、これはなぜ起こるのでしょうか?

タンパク質は非常に複雑な分子ですが、その一部分を拡大すると、わずかにプラスの電気を帯びた部分や、マイナスの電気を帯びた部分が見つかります。

硫黄イオンはプラスを帯びている部分に、リチウムイオンはマイナスを帯びている部分に結合しやすいため、これによってセパレーターを通り抜けるイオンが少なくなり、シャトル効果が発生しにくくなっていると考えられています。

とはいえ、この仕組みからも分かる通り、現在使われているゼインが最良であるかどうかはわかりません。

品種改良や遺伝子組み換えによって、より優れたタンパク質が作れるかもしれませんし、トウモロコシ以外のタンパク質も検討の余地があるでしょう。

いずれにしても、この改善には複雑なコンピューターシミュレーションも含めた、追加の研究が必要となります。トウモロコシ入りのリチウム硫黄電池が市場に出回るのは、もう少し先になるかもしれません。

【参考文献】

●Ying Guo, Pedaballi Sireesha, Chenxu Wang, et al. "An interpenetrated protein-polar polymer interlayer for suppressing shuttle effect in Li-S batteries". Journal of Power Sources, 2025; 630, 236145. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2024.236145

●Tina Hilding. (Apr 15, 2025) "Corn leads to improved performance in lithium-sulfur batteries". Washington State University.

サイエンスライター

彩恵りり Rele Scie

「科学ライター兼Vtuber」として、最新の自然科学系の研究成果やその他の話題の解説記事を様々な場所で寄稿しています。得意分野は天文学ですが、自然科学ならばほぼノンジャンルで活動中です。B-angleでは、世界中の研究成果や興味深い内容の最新科学ニュースを解説します。