知的財産権ってなに?学生でも特許や実用新案を取得できる?

意外と身近な知的財産権

ナレッジ

目次

私たちが何気なく使っているボールペンやスタンプ、そしてよく聞く音にまで知的財産権が存在しています。

知的財産権にはいくつか種類がありますが、その中でも有名な権利は特許ではないでしょうか。

特許と聞くと「難しそう」「特別な才能を持った人しか取得できないのでは」というイメージがあるかもしれません。

しかし、知的財産権について調べてみると、実はそんなにハードルが高くはないことがわかりました。

知的財産権とは

土地や家屋、家具、金銭など目に見える形で存在する財産は、誰に所有権があるのか比較的わかりやすいのではないでしょうか。

その一方、人間が考えたアイデアは形があるわけでもなく、その所有権の所在はわかりにくくなってしまいます。

この問題に対処するために設けられたのが、知的財産権制度です。知的財産権制度は、人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与える制度です。

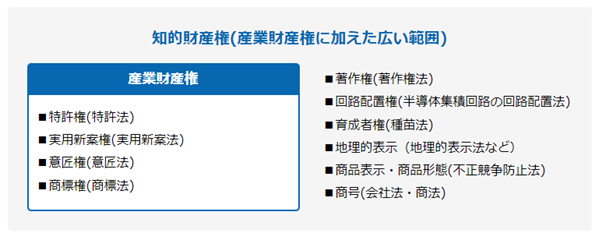

知的財産権にはいくつか種類があり、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といいます。その他にも、著作権や回路配置権、育成者権、地理的表示、商品表示・商品形態、商号も知的財産権にあたります。*1(図1)

出所)特許庁「スッキリわかる知的財産権」

https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html#01

特許権

特許権は、知的財産権の中でも知名度が高い権利ではないでしょうか。

特許庁によると、特許権は、自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護する権利として定義されています。

この発明には、「物」の発明、「方法」の発明、および「物の生産方法」の発明の3種類があります。

具体的な特許権の事例として、筆者もよくお世話になっているボールペン「フリクションボール」や、同じく筆者が大好きな「雪見だいふく」も特許権が登録されています。*1, *2

実用新案権

実用新案権は、物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護する権利です。

特許権が「発明」を保護するのに対し、実用新案権は「考案」を保護しています。考案は、発明と違い高度である必要はありません。

例えば、シャチハタ印として有名な「Xスタンパー」も実用新案権が登録されています。*1, *2

意匠権

意匠権は、独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護する権利です。

例えば、花粉の時期に活躍する「超立体マスク」は意匠権が登録されています。*1, *2

商標権

商標権は商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護する権利です。

世界的に有名なルイ・ヴィトンの「モノグラム」も商標権が登録されています。*1, *2

実は「音」にも商標があり、イオン株式会社の電子マネーWAONを使ったときに出る「わおん」という音や、ライオン株式会社の手洗い洗剤「キレイキレイ」のテレビCMなどで流れる音(サウンドロゴ)も商標登録されています。*3

知的財産権の価値

知的財産権を保護することでどのようなメリットがあるのでしょうか?

経済的利益

これは、特許庁の解説にもあるように発明者の利益確保です。*1

みなさんも、日常生活で「あのアイデアは私が考えたのに!」「その意見この前私が言っていたことだよね?」と思ったことはないでしょうか?

会社の会議やサークルの話し合い、部活のミーティングなどなど、振り返ってみれば1回はそのような経験があるのではないでしょうか。このような場面に直面すると腹立たしいものです。

特に発明やデザインなどの場合、経済的利益が絡んできます。

発明者や企業は自分たちの発明やデザインから収益を得ることができるので、権利の所在を明らかにすることは非常に重要です。

例えば、洗濯機の糸くずをとるクリーニングペットの発明は、特許料が3億円になっています。他にも、地下鉄乗り換えマップ、フリーサイズの落とし蓋なども個人の発明です。*4

これらのアイデアが誰のものなのか明確に定めることで、その利益も発明者が受け取れることになります。

自分のアイデアが、億単位、数千万単位の収入につながるとは非常に夢のある話ではないでしょうか。

高額当選を夢見て、宝くじを購入するより現実的ではないかと思ってしまいます。

技術革新

その次に筆者が思い浮かべるのが、「技術の普及と知識の共有」「イノベーションの促進」という側面です。

特許制度では、出願公開制度が採用されており、一定期間が経過すると出願した特許の内容が公開されます。

これには、新しい発明(技術)を公開する代わりに、その発明を独占する権利を与える目的があります。独占権を得ることで、発明者は同じ発明を実施する者に対して、保証金を請求することも可能になるのです。*5

もちろん、すでに取得された特許技術を使用することもできます。

ただし、特許取得された技術を使用する場合は、特許権者にその特許を実施することを許諾してもらわなければいけません。特許使用に伴い、費用も発生します。*6

また、他の研究者や企業が公開された技術を学び、新しい発明に活用することで、技術の進歩と普及が促進されています。

信頼性の確保

消費者側のメリットを考えたときに思い浮かぶのが「信頼性」です。

商標権は、消費者に対して製品やサービスの品質を保証する役割も果たします。ルイ・ヴィトンの「モノグラム」がまさにそれにあたるでしょう。

仕事上の発明、知的財産権は誰のもの?

ところで皆さんは発光ダイオードをご存知ですか?今はLEDと言ったほうがわかりやすいかもしれません。

この発光ダイオードにも知的財産権が深く関わっているのです。

LEDは白熱電球に比べて省エネルギーで長持ち、衝撃や振動に強く軽量で小型化しやすいという特徴を持っています。

赤色、緑色のLEDは早くから開発されていましたが、青色LEDは技術的に製作が難しくなかなか製品化されていませんでした。*7

ところが、1993年に青色LEDが製品化されます。光の三原色(赤、緑、青)が揃ったことで、白色LEDが開発され注目を集めることになりました。

その発明者は、当時日亜化学工業株式会社(本社・徳島県阿南市)に勤めていた中村修二氏です。

そして青色LEDの製法は、1990年10月に日亜化学工業株式会社から特許出願されています。

実は、中村氏は1999年に同社を退社後、2001年に特許権の帰属と相当対価を求め日亜化学工業株式会社を相手取り提訴しました。

これには東京地裁が2004年に日亜化学工業に対し200億円の支払いを命じる判決を下し、大きなニュースになりました。翌年の2005年1月、控訴審で東京高裁が8億4000万円での和解勧告を出す形で終結を迎えています。*8, *9

この出来事は筆者の記憶にも残っています。新たな発明をする大変さや、発明の価値について考えさせられる事例でした。

青色LEDのように会社員が仕事上でした発明を「職務発明」といいます。*10

一般的に特許を受ける権利は、発明者自身にあります。職務発明も原則的には発明を行った従業員が権利を所有することになりますが、特許法では、「従業員等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。」(法35条3項)と決められています。

つまり、発明が完成した時点で、特許を受ける権利は使用者等が持つことになるのです。

ただし、使用者側が権利を持つためにはあらかじめ、決まりを作っておく必要があります。一般的には職務発明規程という決まりを作り、従業員に示す必要があります。*11

仕事で何らかの発明を行う方は、職務発明規程の有無を確認しておきましょう。

学生でも知的財産権は取得できる?

ここまで、仕事上の発明を中心にお伝えしてきましたが、学生でも知的財産権は取得できるのでしょうか?

答えは「イエス」です。

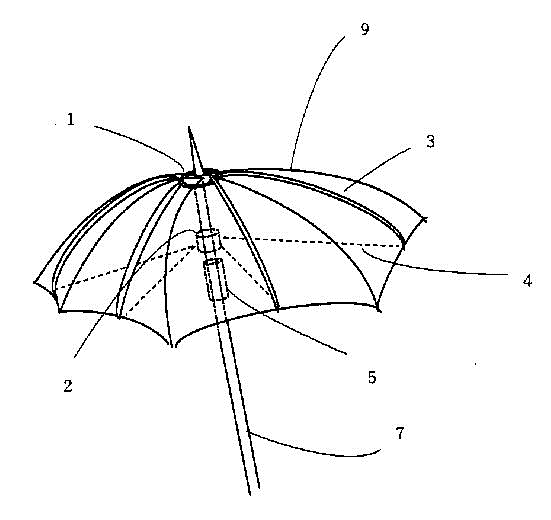

例えば、2022年、上智大学の学生が講義レポートを通じて発明した「傘ワイパー」で特許登録を行っています。*12, *13(図2)

出所)公開特許公報(A)特開2023-121690(P2023-121690A)「傘用ワイパー」P1

https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html#01

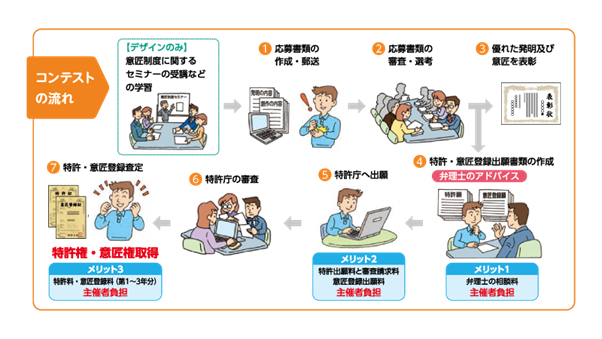

自らの発明やデザイン(意匠)を出願したいと考えている方には、パテントコンテストがオススメです。前述の大学生もパテントコンテストに入賞したことをきっかけに特許出願を行っています。*12

パテントコンテストは、日本国内の学校または大学校に在籍する高校生、高等専門学校生、大学生、専修学校生、大学校生を対象とした知的財産に関するコンテストです。

優秀賞に選考された作品の応募者は、指導弁理士が付き出願に関する個別指導を受けることができます。出願等に係る費用や、弁理士の指導料はコンテスト主催者が負担してくれるのでアイデアを持っている学生は、応募してみてはいかがでしょうか。*14, *15(図3)

出所)独立行政法人工業所有権情報・研修館「パテントコンテスト/デザインパテントコンテスト」

https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html

実は、特許出願は小学生でもできます。実際、2024年に「学習用定規及びプリント切断方法」として小学生が考案した発明が特許登録されています。*16, *17(図4)

出所)一般社団法人 発明学会「こども発明1万円特許出願サポートプログラム 」

https://www.hatsumei.or.jp/support/kodomopat/index.html

この発明は「身近なヒント発明展」というコンテストの「こども発明部門特別賞」を受賞しています。*16

「身近なヒント発明展」は大賞に選ばれれば、奨励金10万円がもらえ、協賛企業から商品化検討オファーが来る可能性もあるコンテストです。*18

あなたの周りにも知的財産権の種がある

発明というのは「こんなものができたらいいな」「こんな機能があったらいいな」という思いから生まれています。

普段の生活の中で解消したい問題が、発明の種かもしれません。

個人もしくは法人であり、手続能力を有していれば特許出願できます。

ただし、特許の出願をするにあたって、すでにそのアイデアが登録されていないかという調査や、申請に関する書類を揃えるのは大変な作業です。*19

特に、書類は独特の形式で作成する必要があるので、プロである弁理士に依頼するのが賢明でしょう。

あなたもぜひチャレンジを

特許や実用新案というと「難しい」「ハードルが高い」と思われるかもしれません。実際、公開されている特許内容を調べても、独特の表現があり、とっつきにくい印象を持ってしまいます。

しかし、今回紹介したように、誰にでもチャレンジする権利があります。

今回紹介した大学生や小学生の事例は2例だけでしたが、他にも調べれば未成年が知的財産権を受けた事例がたくさん出てきます。

コンテストや専門機関をうまく活用してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

例えば、一般社団法人である発明学会は、アイデア・発明・特許取得などに関する相談も受け付けています。*20

学校の先生に相談してみるのも良いかもしれません。

あなたのアイデアが、世の中を変えるかもしれませんよ。

参照・引用を見る

*1

出所)特許庁「スッキリわかる知的財産権」

https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html#01

*2

出所) 日本弁理士会「知的財産権とは」

https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/

*3

出所)特許庁「この音、知っている?音も商標になるよ」

https://www.jpo.go.jp/news/kids_page/shohyo.html

*4

出所)一般社団法人 発明学会「ヒット商品」

https://www.hatsumei.or.jp/idea/hit.html

*5

出所)日本弁理士会 関西会「出願公開制度について教えて下さい。」

https://www.kjpaa.jp/qa/46434.html

*6

出所)日本弁理士会「使いたい技術が日本でも特許取得されていた場合、どうすればよいでしょうか?」

https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2/

*7

出所)金融経済ナビ「青色LED発明と実用化で日本人がノーベル賞」

https://kinyu-navi.jp/economicnews/economicnews45.html#:~:text=%E

*8

出所)一橋大学「ノーベル物理学賞受賞中村修二教授特別講演『日本の未来と文理融合』」

https://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/project_report/99_20180503/#:~:text=%E4

*9

出所)朝日新聞「200億円支払い命令 青色ダイオード訴訟、東京地裁判決」

https://www.asahi.com/edu/nie/kiji/kiji/TKY200402160127.html

*10

出所)特許庁「職務発明制度の概要」P3

https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf

*11

出所)経済産業省 中国経済産業局「職務発明の落とし穴」

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/102/index.html

*12

出所)上智大学「理工学部物質生命理工学科3年の板橋那菜さんが特許を取得しました」

https://www.sophia.ac.jp/jpn/article/news/info/220624_news/

*13

出所)特許公報(B1)特許第7079385号(P7079385)「傘用ワイパー」P1

*14

出所)独立行政法人工業所有権情報・研修館「パテントコンテスト/デザインパテントコンテスト」

https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html

*15

出所)独立行政法人工業所有権情報・研修館「パテントコンテスト募集要項」P1~P4

https://www.inpit.go.jp/content/100881849.pdf

*16

出所)一般社団法人 発明学会「こども発明1万円特許出願サポートプログラム 」

https://www.hatsumei.or.jp/support/kodomopat/index.html

*17

出所)特許公報(B1)特許第7447349号(P7447349)「学習用定規及びプリント切断方法」P1

*18

出所)一般社団法人 発明学会「発明家たちの登竜門『身近なヒント発明展』」

https://www.hatsumei.or.jp/contest/hint.html

*19

出所)特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html#04

*20

出所)一般社団法人 発明学会「お問い合わせ窓口一覧 」

フリーライター

田中 ぱん Pan Tanaka

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。